PERFIL PROFESIONAL EN TURISMO: DESAFÍOS Y ALTERNATIVAS A LA FORMACIÓN TRADICIONAL. ESTUDIOS DE CASO EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE HIDALGO Y CHIAPAS

Resumen

Este estudio analiza la integración de la consultoría e investigación en programas universitarios de turismo en Hidalgo y Chiapas. Utilizando un estudio de caso y la economía del conocimiento, se observa que la consultoría impulsa el desarrollo profesional y la investigación hace lo propio con el sector. Pese al interés, estudiantes priorizan empleos operativos. Se concluye que urge reestructurar currículos para formar profesionales turísticos innovadores y adaptados a las demandas actuales.

Palabras clave: Educación superior, turismo, consultoría, investigación, México.

THE TRANSFORMATION OF TOURISM PROFESSIONALS: CHALLENGES AND ALTERNATIVES TO TRADITIONAL EDUCATION. CASE STUDIES IN PUBLIC UNIVERSITIES IN HIDALGO AND CHIAPAS

Abstract

This study analyzes the integration of consulting and research into tourism university programs in Hidalgo and Chiapas. Using a case study and the knowledge economy, it’s observed that consulting fosters professional development, while research boosts the sector. Despite interest, students prioritize operational jobs. It’s concluded that curriculum restructuring is urgent to train innovative tourism professionals adapted to current demands.

Keywords: Higher education, tourism, consultancy, research, México.

1. Introducción

El turismo, como sector económico global y dinamizador de las economías locales, demanda profesionistas altamente capacitados que reconozcan sus fundamentos y sean capaces de investigar, innovar y ofrecer soluciones a los desafíos que enfrenta la industria (Ceballos Hernández et al., 2010; González Fonseca et al., 2017). En este contexto, la educación en turismo juega un papel esencial en la formación de capital humano idóneo para gestionar con eficiencia y responsabilidad los destinos y empresas turísticas. El crecimiento exponencial del sector en las últimas décadas, lo ha transformado en uno de los principales motores de la economía de México y del mundo, exigiendo mayores niveles de educación y profesionalización (González Fonseca et al., 2017; Lillo et al., 2007).

A pesar de los avances en la formación académica en turismo que exigen egresados con una multitud de habilidades que les permitan ser creativos, flexibles y adaptables a los mercados de trabajo (Gómez Nieves, 2005), persisten desafíos para integrar de manera efectiva, competencias de mayor exigencia analítica como lo son la investigación y la consultoría en los programas universitarios. Si bien la mayoría de las instituciones académicas ofrecen programas de estudio que abordan aspectos como la gestión empresarial, el marketing y la planificación turística, la orientación hacia las áreas aquí analizadas suele ser limitada o inexistente. Con ello, se limita la capacidad de los futuros profesionales para generar nuevo conocimiento, evaluar el impacto de las políticas turísticas y ofrecer soluciones innovadoras a las problemáticas del sector (Ceballos Hernández et al., 2010; González Fonseca et al., 2017).

El argumento que guía este estudio sugiere que mediante la incorporación efectiva de la investigación y consultoría en los planes de estudio se favorece el capital intelectual que, según Castells advertía (1999), desplazará en importancia y valor financiero y estratégico a cualquier otro activo, material o inmaterial, conformando así profesionistas competentes, capaces de adaptarse a un entorno laboral en constante cambio y de contribuir al desarrollo sostenible del turismo. En este sentido, el objetivo principal de esta investigación es analizar la integración de la consultoría y la investigación en los programas educativos de turismo de dos universidades públicas, desde la perspectiva de los estudiantes, así como el análisis de la currícula. A partir de ello, se busca comprender el contexto actual de la educación superior en turismo, la percepción de los estudiantes, así como proponer estrategias para fortalecer la integración de competencias específicas que abonen a la conformación de un capital humano de alto nivel.

2. La educación superior en México y la economía del conocimiento ¿dónde queda el turismo?

El capital humano es determinante para el desarrollo de un país. Si la desigualdad en la educación es alta se espera que también lo sea en la distribución de los ingresos (Munir y Kanwal, 2020). Las instituciones de educación superior no sólo son formadoras de capacidades, sino también de actitudes y valores; por ello, la educación ofrece la oportunidad de ser una experiencia transformadora para los individuos. Dicha transformación depende una serie de factores, aquellos internos a la persona que está siendo educada, y aquellos dependientes del entorno (incluidas las personas que proporcionan la educación).

Esta relación entre desarrollo económico y educación es intrínseca y se ha abordado desde distintas perspectivas teóricas, como la teoría del capital humano (Villalobos y Pedroza, 2009), o las distintas teorías del desarrollo y la economía del conocimiento, entre otras (Ordorika y Lloyd, 2014). De esta última emanan las actividades intensivas en conocimiento, que de acuerdo con Domenech et al. (2026) son un componente fundamental de la innovación, que, a su vez, impulsa el crecimiento económico y el desarrollo regional.

En este sentido, la economía del conocimiento, en el contexto de un mundo globalizado está sujeta a procesos de cambio acelerado, por lo que se hace imperativa la adaptación constante de las ventajas competitivas para enfrentar los desafíos del mercado. Como señalan Cejas et al. (2015), existe una exigencia permanente de fortalecer la competitividad, lo cual demanda la construcción de ventajas comparativas dinámicas fundamentadas en el aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento.

En este escenario, el conocimiento se erige como recurso estratégico y elemento diferenciador clave. Los mismos autores destacan que:

La economía del conocimiento, por su naturaleza intangible y compleja de cuantificar, se materializa a través de cuatro pilares fundamentales en aquellas naciones que buscan impulsar el desarrollo humano y económico: 1) la calidad del entorno económico e institucional, 2) la inversión en educación y capital humano, 3) la implementación de sistemas de innovación, y 4) el desarrollo de infraestructura tecnológica. (Cejas et al., 2015, p. 92).

Dichos elementos configuran un ecosistema sinérgico que articula empresa, academia y sociedad. Bajo este encuadre teórico, se analizan la investigación y consultoría como actividades intensivas en conocimiento, que de acuerdo con Durán-Monge et al. (2024) constituyen elementos claves para la transición desde una economía de ingreso medio a una economía de ingreso alto. Siguiendo las bases de Nonaka y Takeuchi (1995), se propone la teoría SECI, el cual es un modelo fundamental para comprender cómo se crea y gestiona el conocimiento en las organizaciones. SECI es un acrónimo que representa las cuatro fases de un proceso dinámico y en espiral de interacción entre el conocimiento tácito y el conocimiento explícito, ambos cruciales para la innovación y el aprendizaje organizacional.

Para entender la teoría SECI, primero debemos diferenciar estos dos tipos de conocimiento:

Conocimiento Tácito: Este es el conocimiento personal, arraigado en la experiencia, las habilidades, la intuición, los valores y las creencias de un individuo. Se adquiere a través de la práctica, la observación y la inmersión en un contexto particular.

Conocimiento Explícito: Este es el conocimiento que puede ser articulado, codificado, formalizado y comunicado de manera sistemática y lógica. Se encuentra en manuales, bases de datos, procedimientos, libros, informes, patentes y cualquier otra forma de información documentada.

Sumado a ello, Nonaka y Takeuchi (1995) identifican cuatro modos de conversión del conocimiento, formando una espiral virtuosa:

Socialización (De Tácito a Tácito): en esta fase, el conocimiento se transfiere de forma tácita a tácita, generalmente a través de la experiencia compartida, la observación, la imitación y la práctica conjunta. No implica la articulación o codificación del conocimiento.

Externalización (De Tácito a Explícito): aquí, el conocimiento tácito se convierte en conocimiento explícito. Es una fase crítica para la creación de nuevo conocimiento, ya que implica la articulación, conceptualización y formalización de ideas, intuiciones y modelos mentales.Combinación (De Explícito a Explícito): esta fase implica la recombinación, reconfiguración y sistematización de diferentes piezas de conocimiento explícito para crear nuevo conocimiento explícito. Se basa en el intercambio de información y la integración de diferentes cuerpos de saber ya formalizados.

Internalización (De Explícito a Tácito): en esta fase, el conocimiento explícito se transforma de nuevo en conocimiento tácito a medida que los individuos lo asimilan, lo aprenden y lo incorporan a su propia experiencia y habilidades. Es el proceso de “aprender haciendo” o de “aprender de la experiencia”.

SECI es un proceso continuo y dinámico, no lineal. A medida que el conocimiento se mueve a través de estas cuatro fases, se expande y se profundiza, generando una espiral de creación de conocimiento que puede llevar a la innovación, al aprendizaje organizacional y a una ventaja competitiva sostenible.

A lo anterior se le suma que las naciones que adoptan la economía del conocimiento priorizan tres dimensiones críticas: 1) la construcción de sociedades del conocimiento, 2) el desarrollo de capacidades humanas avanzadas, y 3) la reinvención de procesos de aprendizaje. Como consecuencia, surgen nuevos desafíos multisectoriales (telecomunicaciones, finanzas, educación, sector público y privado) que, al mismo tiempo, generan oportunidades de innovación y progreso en escalas regionales y globales.

En ese tenor, las sociedades invierten importantes recursos y esfuerzo en la educación bajo la premisa de su contribución a incrementar el capital social, el capital de conocimientos y la productividad de las organizaciones empresariales y, por ende, a incentivar procesos de desarrollo (Rosado y Castaño, 2015). Inicialmente, constituye una forma de integrar a los jóvenes en sus futuros roles ciudadanos, enseñándoles en primera instancia sobre reglas, comportamientos esperados y, naturalmente, habilidades consideradas necesarias para una participación exitosa en cualquier sociedad (Edelheim, 2020).

En las últimas décadas, se manifiesta mayor interés en la educación de calidad y en la democratización de esta. A partir de ello, la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, en su objetivo 4 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), se propone aumentar para 2030 el número de jóvenes y adultos con competencias necesarias, particularmente técnicas y profesionales, para acceder al trabajo decente y el emprendimiento (UNESCO, 2017).

En el mismo sentido, el Programa Nacional de Educación Superior (PNES) 2023-2024 (PNES, 2023), que tiene como propósito orientar las políticas de educación superior en México, advierte sobre los desafíos que se enfrentan en un contexto global marcado por la desigualdad y la creciente demanda de perfiles profesionales especializados. Si bien el programa reconoce la importancia de la vinculación con el sector productivo, también critica la tendencia a homogeneizar los modelos educativos. Esta orientación, argumenta el PNES, ha limitado la capacidad de las instituciones para adaptarse y dar solución a las demandas particulares de los distintos contextos regionales y sociales (PNES, 2023).

En este orden de ideas, la cobertura de educación superior en México es menor a la de otros países de la región y del mundo desarrollado, 20.5% en relación con 41.1% del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2022). Según el Censo de Población y Vivienda 2020, sólo 20% de la población adulta cuenta con estudios superiores, lo que refleja un acceso limitado y desigual. A pesar de los esfuerzos realizados, el PNES 2023 indica que la tasa de jóvenes matriculados en educación superior sigue siendo deficiente, con sólo 30% de los jóvenes entre 18 y 22 años cursando una carrera profesional. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de implementar políticas públicas más efectivas para ampliar la cobertura y garantizar el derecho a la educación superior para todas las personas (PNES, 2023).

A pesar de que la evaluación de calidad es un pilar fundamental en la gestión de las universidades públicas mexicanas, su impacto en la renovación curricular y en las prácticas pedagógicas ha sido limitado (Zúñiga Sánchez et al., 2022). Investigaciones en Iberoamérica revelan una heterogeneidad de perspectivas sobre lo que constituye una educación de calidad, lo que dificulta la implementación de mejoras sustantivas (Cardona, 2011; Ibáñez-López et al., 2020; Olaskoaga, 2019; Marúm et al., 2015). Si bien las universidades muestran un interés creciente por los ODS, su traducción en acciones concretas dentro de los procesos académicos sigue siendo un reto, como advierten Leal-Filho et al. (2018).

En esta misma vertiente, el turismo como fenómeno social y económico ha sido objeto de estudios desde múltiples perspectivas. En consecuencia, diversos son los motivos para interesarse en la materia desde el plano educativo. En primera instancia, el turismo es una adaptación de la realidad social que da respuesta a ciertos contextos y problemas; también ha marcado una realidad económica en México al convertirse en la tercera fuerza de contribución con 8.5% del PIB a nivel nacional (INEGI, 2024). Aunado a ello, se adapta a prácticamente cualquier sistema económico y tipo de sociedad, tanto países industrializados como en vías de desarrollo, por lo que es ascendente el interés por el estudio del fenómeno.

Acevedo et al. (2024), realizan un análisis retrospectivo de los programas universitarios en turismo partiendo desde 1958 con el auge de Acapulco como destino turístico a nivel mundial, con lo que surge la necesidad de contar con personal capacitado para dar respuesta a las demandas de los turistas. Posteriormente, en la década de los años sesenta se manifiesta esta necesidad en Puerto Vallarta y Tijuana como coyuntura del crecimiento turístico. Para los años setenta, se crean licenciaturas en turismo en Nayarit y en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Con el boom turístico de los Centros Integralmente Planeados (CIP) y la consolidación en la planta turística en la siguiente década, se empiezan a abrir licenciaturas en el sureste de México. Finalmente, entre 2001 y 2020 surgieron al menos 63 licenciaturas vinculadas con la actividad turística (Acevedo et al., 2024).

Lo anterior, pone de manifiesto la relevancia económica de la actividad, así como la creciente necesidad de contar con capital humano que responda a las demandas de un sector estratégico para el desarrollo del país, por lo que resulta pertinente evaluar y reestructurar los programas de educación superior acorde con la cualificación requerida en el mercado.

2.1 La educación en el turismo:la investigación yla consultoría

En la actualidad, la formación turística ha relegado aspectos fundamentales que vinculan la investigación y la consultoría con los procesos educativos. Si bien los programas académicos se han enfocado en capacitar profesionales para la operación técnica de servicios turísticos —como hospedaje, alimentos y bebidas, cruceros o agencias de viajes—, han descuidado la formación de sujetos críticos capaces de diseñar programas nacionales en turismo, más allá de limitarse a su ejecución. A esto se suma la omisión del potencial transformador de la consultoría, la cual podría extenderse hacia impactos significativos en comunidades locales, y no únicamente en entornos urbanos.

Para alcanzar este objetivo, es crucial que las universidades fomenten en sus estudiantes una necesidad insaciable por el conocimiento, impulsándolos a convertirse en aprendices autónomos, lectores ávidos, investigadores rigurosos y ciudadanos comprometidos con el servicio a la comunidad. En palabras de Paniagua (2021), las universidades deben formar individuos que no sólo consuman información, sino que la generen, la analicen y la utilicen para transformar el mundo.

Como sostiene Paniagua (2021), debemos formar turismólogos, entendidos como aquellos que investigan, aprenden/estudian y realizan reflexiones desde su área, y no turistólogos (que sólo buscan motivar al turista). El autor argumenta que la educación en turismo debe trascender las habilidades técnicas y fomentar una visión integral que abarque diversas disciplinas; incentivar el análisis y valoración de la diversidad cultural, ecológica, gastronómica, arquitectónica y filosófica de los destinos turísticos. De esta manera, podrán desarrollar discursos más profundos y académicos que atraigan a estudiantes con un alto nivel de curiosidad intelectual. En línea con esta idea, Avecillas-Torres et al. (2023) señalan que las brechas educativas limitan la capacidad de los graduados para abordar los desafíos complejos del sector, ya que suelen carecer de habilidades analíticas y de una visión interdisciplinaria.

En este orden de ideas, la educación turística se encuentra en transición desde modelos pedagógicos tradicionales hacia enfoques más investigativos y prácticos. Esta evolución, respaldada por una amplia gama de estudios (Boyer, 1990; Kim y Jeong, 2018; Kirillova y Au, 2020; Levy y Petrulis, 2012; Wessels et al., 2020; Zamorski, 2010), promueve el impulso del pensamiento crítico y la capacidad para enfrentar desafíos reales en la materia.

No obstante, la transición hacia una educación turística más orientada a la investigación plantea nuevos desafíos. Brew y Saunders (2020) señalan que tanto docentes como estudiantes requieren un periodo de adaptación. Además, Prosser et al. (2008) argumentan que un enfoque centrado en el estudiante es fundamental para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el ámbito específico del turismo, la investigación en educación debe abordar cuestiones clave como la motivación de los estudiantes, las condiciones óptimas para la investigación y la preparación académica de las y los docentes (Hernández-Vázquez et al., 2020), así como evitar que la búsqueda de reconocimiento académico y acreditaciones institucionales desvíe la atención de la relevancia práctica de la investigación (Llugsha y Camacho, 2021).

El actual escenario educativo superior evidencia un proceso de transformación sustantiva, caracterizado por el fortalecimiento de los vínculos universidad-industria, la adopción de enfoques transdisciplinares en los diseños curriculares y la incorporación sistemática de innovaciones tecnológicas. Este fenómeno ha permitido el desarrollo progresivo de competencias en egresados universitarios, capacitándoles para aplicar diversas metodologías en la resolución de problemáticas profesionales complejas (Estrada Molina, 2014). Por ello, resulta relevante la capacidad de estos profesionales para transferir dichas competencias más allá de los ámbitos tradicionales del sector servicios turísticos hacia contextos comunitarios locales, donde su gestión adquiera especial pertinencia socioeconómica y cultural.

Farsari (2022) y Nistor et al. (2015) enfatizan en la importancia de cultivar una perspectiva comunitaria y fomentar la innovación entre las y los estudiantes a través de la participación en comunidades académicas. En este contexto, la consultoría emerge como un elemento clave, ya que combina la teoría con la experiencia práctica, facilitando una adquisición de conocimientos más profunda y significativa (El Hanandeh, 2016; Henson, 2003).

Siguiendo a Curnow y Reuvid (2003) y Kubr (2002), la consultoría se define como la provisión de asesoramiento especializado e independiente para la solución de problemas organizacionales. En el contexto turístico, los consultores desempeñan funciones clave como facilitadores del desarrollo, apoyando a diversos actores (establecimientos hoteleros, empresas gastronómicas, comunidades locales) mediante servicios de planificación estratégica, gestión de proyectos, análisis de mercados y capacitación especializada.

Diversas metodologías pedagógicas, como el aprendizaje basado en proyectos, o en problemas e indagación, han surgido en respuesta a esta necesidad de aprendizaje activo y significativo (Espinoza-Figueroa et al., 2021; Ginaya et al., 2020; Kokotsaki et al., 2016; Quaranto y Stanley, 2016; Wessels et al., 2020). Estos enfoques promueven la integración de la teoría y la práctica, superando los métodos tradicionales (Decker-Lange, 2018).

3. Metodología

Esta investigación de corte cuantitativo se sustenta en estudios de caso, que como señala Flyvbjerg (2011), son una herramienta invaluable para comprender en profundidad los fenómenos sociales. Esta perspectiva ofrece una visión detallada y amplia de la realidad. Además, al analizar la evolución de los eventos a lo largo del tiempo, permiten identificar patrones y relaciones causales que podrían pasar desapercibidos en otros tipos de investigación.

Como herramienta de recolección de datos, se utilizó un cuestionario de 41 reactivos con interrogantes de opción múltiple, tipo Likert. Los tópicos seleccionados para el cuestionario fueron: a) Información general de las y los encuestados, b) Perfiles operativos tradicionales en la carrera de turismo c) Consultoría e investigación como alternativas en la carrera de turismo.

Partiendo de la propuesta de Fiske y Stevens (1993) y Cruz y Larios (2024), se identifican los componentes descriptivos y prescriptivos que definen los perfiles operativos tradicionales, como aquellos espacios donde se desarrollan laboralmente las y los egresados de las carreras de turismo y el caso de la consultoría e investigación como dos opciones profesionales que no han sido totalmente exploradas.

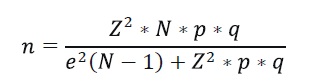

Con respecto al cálculo de la muestra en poblaciones finitas siguiendo a Cruz y Larios (2024). La fórmula aplicada para este estudio es la siguiente:

En donde:

Z = Coeficiente de confianza.

N = Población.

p = Probabilidad a favor.

q = Probabilidad en contra.

e = Error de estimación.

n = Tamaño de la muestra.

Para determinar el tamaño de la muestra representativa de la población estudiantil de las licenciaturas en Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y en Gestión Turística de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), se consideró un total de 1,000 estudiantes matriculados durante el ciclo escolar enero-julio de 2024. El cálculo se realizó bajo los siguientes parámetros estadísticos: un error de estimación del 6%, un nivel de confianza del 90%, y una probabilidad de éxito y fracaso del 50% cada una (distribución binomial).

La recolección de datos se llevó a cabo durante el mismo periodo académico (enero-julio 2024) mediante encuestas digitales administradas a través de Google Forms, las cuales fueron diseñadas y aplicadas directamente por las investigadoras responsables de este estudio.

Sustituyendo en la fórmula, se tiene que:

N= 157

La muestra final estuvo constituida por 160 encuestas autoadministradas por investigadoras en las universidades objeto de estudio, durante el semestre lectivo. Como parte integral de esta investigación, se realizó un análisis comparativo de los planes de estudio de las licenciaturas en Turismo (UAEH) y Gestión Turística (UNACH). Este ejercicio permitió identificar los contenidos, competencias y enfoques pedagógicos impartidos en ambas instituciones, con el objetivo de contrastarlos con los hallazgos obtenidos del trabajo de campo, particularmente en lo que respecta a la formación en investigación y consultoría turística.

La revisión curricular se llevó a cabo mediante una evaluación documental de las asignaturas, programas académicos y perfiles de egreso, lo que facilitó la discusión sobre la correspondencia—o divergencia—entre la formación teórico-práctica ofrecida y las demandas detectadas en los resultados de la investigación. El marco analítico de este estudio se organiza en tres categorías principales:

4. Resultados

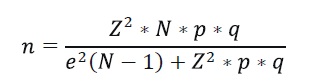

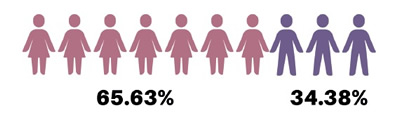

A pesar de la lucha histórica por la equidad de género, predomina socialmente la división sexual del trabajo, lo que conlleva a que existan ciertos trabajos tradicionalmente “para hombres y otros para mujeres” (Rendón, 2000). Una de las características observables en las carreras de turismo es que predominan las mujeres. El análisis de los datos demográficos revela una marcada tendencia hacia el género femenino (más de 60%) y una concentración en el grupo etario de 19 años (28.1%), con una representación menor de participantes mayores de 24 años (9.4%). Estos resultados se visualizan en las Figuras 1 y 2.

Figura 1. Sexo de las personas encuestadas UAEH y UNACH, 2024

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura 2. Edades de las y los estudiantes de turismo, UAEH y UNACH, 2024

Fuente: Elaboración propia, 2024.

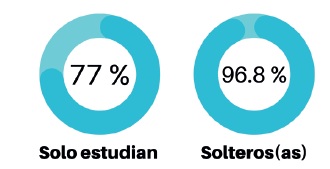

En línea con el análisis categórico, se observa que menos de 23% de la muestra combina actividades académicas y laborales. Asimismo, el estado civil de los participantes se concentró principalmente en la soltería, con un bajo porcentaje reportando de unión libre (2%) o la presencia de hijos (1%) (Figura 3).

Figura 3. Ocupación y estado civil de la muestra

Fuente: Elaboración propia, 2024.

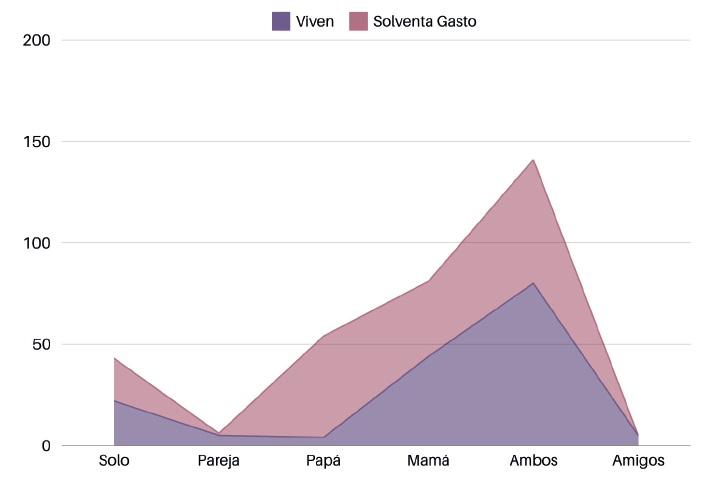

El análisis de la composición de los hogares revela una predominancia de hogares nucleares (50%) y monoparentales (30%), junto a 13.75% de hogares unipersonales. En relación con la provisión económica, se observa una distribución relativamente equilibrada entre hogares donde ambos progenitores aportan al sustento familiar (38.13%), hogares liderados económicamente por la madre (23.13%) o por el padre (25%), y hogares donde una sola persona asume los gastos (13.13%) (Figura 4).

Figura 4. Composición de los hogares y provisión económica de estudiantes UAEH y UNACH, 2024

Fuente: Elaboración propia, 2024.

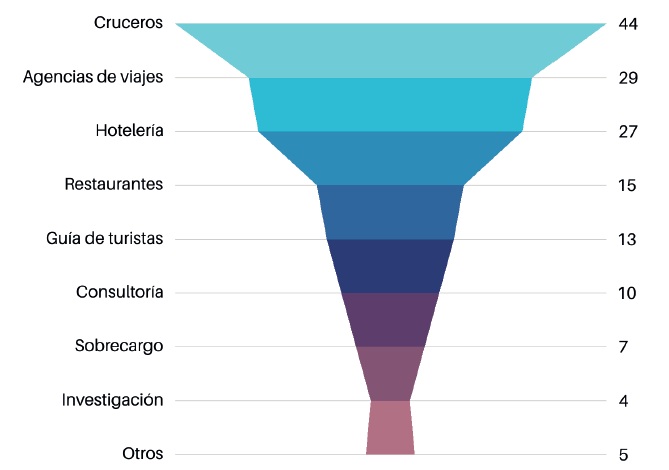

Si bien la educación es reconocida como un motor de transformación individual (Edelheim, 2020), nuestros hallazgos sugieren que los estudiantes aún enfrentan limitaciones en la definición de sus proyectos de vida futuros, coincidiendo con las observaciones de Espinoza Figueroa et al. (2021), donde las agencias de viajes, la hotelería, restaurantes y cruceros se mantienen en las preferencias de las y los estudiantes, siendo actividades operativas tradicionales en el turismo (Figura 5).

Figura 5. Preferencias profesionales de estudiantes de la UAEH y UNACH, 2024

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Un análisis de las mallas curriculares de las universidades revela que, en promedio, 70.51% de las materias se enfocan en desarrollar un perfil tradicional, incluyendo asignaturas como Atención al huésped; Gestión y operación de servicios de restaurantes y bares; Gestión y operación servicios de viajes, entre otras. Aunque estos conocimientos son fundamentales, es necesario complementar la formación con competencias transversales y especializadas para responder a las demandas del sector y a la complejidad del fenómeno turístico.

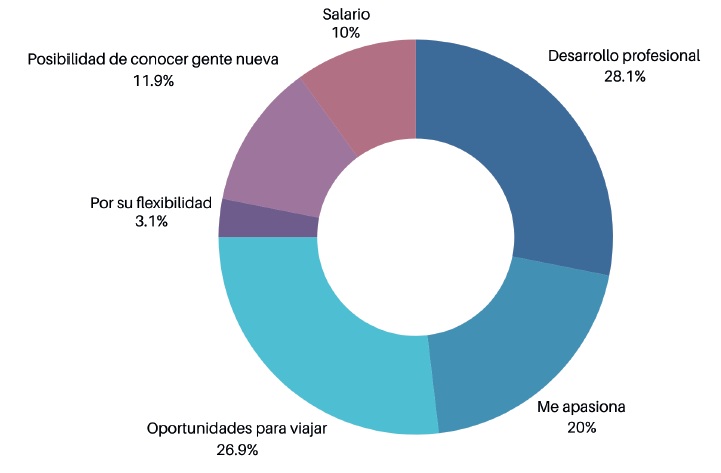

Si bien el desarrollo profesional y las oportunidades de viajar son motivaciones clave para elegir estas carreras (Figura 6), el análisis de los planes de estudio sugiere que la formación recibida podría no estar preparando de manera integral a los estudiantes para alcanzar estos objetivos. Su enfoque basado en aspectos operativos y administrativos, puede limitar el desarrollo de competencias más especializadas demandadas por el sector turístico actual. Sería interesante, aunque escapa de los objetivos planteados de este estudio, indagar si estas expectativas se han visto satisfechas entre las personas egresadas de dichos programas.

Figura 6. Motivaciones del estudiantado para trabajar en el sector turístico

Fuente: Elaboración propia, 2024.

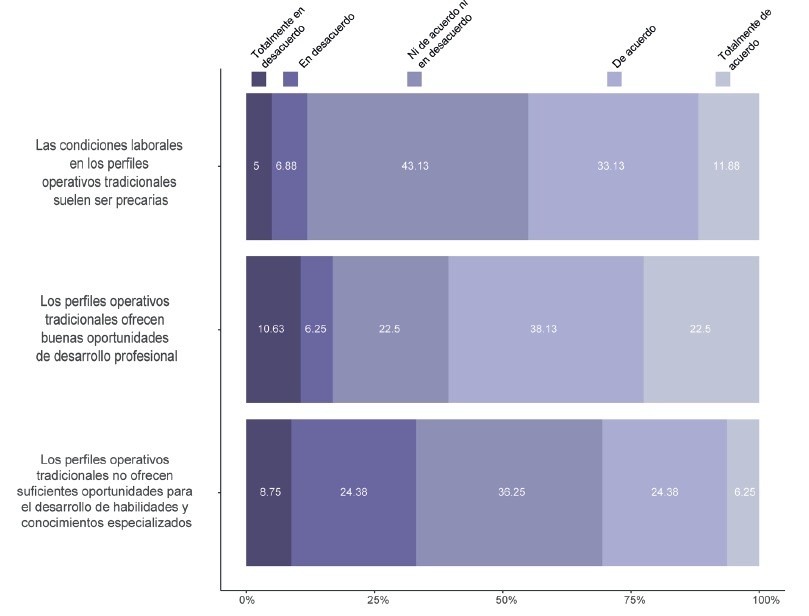

Como se ha señalado, el objetivo central de esta investigación es examinar, desde la perspectiva estudiantil, cómo se integran actualmente la consultoría y la investigación en los programas educativos. Para contextualizar este análisis, resulta fundamental comprender los perfiles profesionales tradicionales. Al indagar en las percepciones de los estudiantes sobre ello (Figura 7), se encontró que un porcentaje significativo (33%) los consideran adecuados, mientras que 43% mantiene una postura neutral. No obstante, 38% reconoce en estos perfiles oportunidades de desarrollo profesional. Por otro lado, 36% de la muestra considera que no ofrecen suficientes oportunidades para adquirir habilidades y conocimientos especializados, lo que constituye un factor de análisis importante para los trabajos de edición de los programas educativos.

Figura 7. Percepción estudiantil respecto al perfil operativo tradicional en el turismo

Fuente: Elaboración propia, 2024.

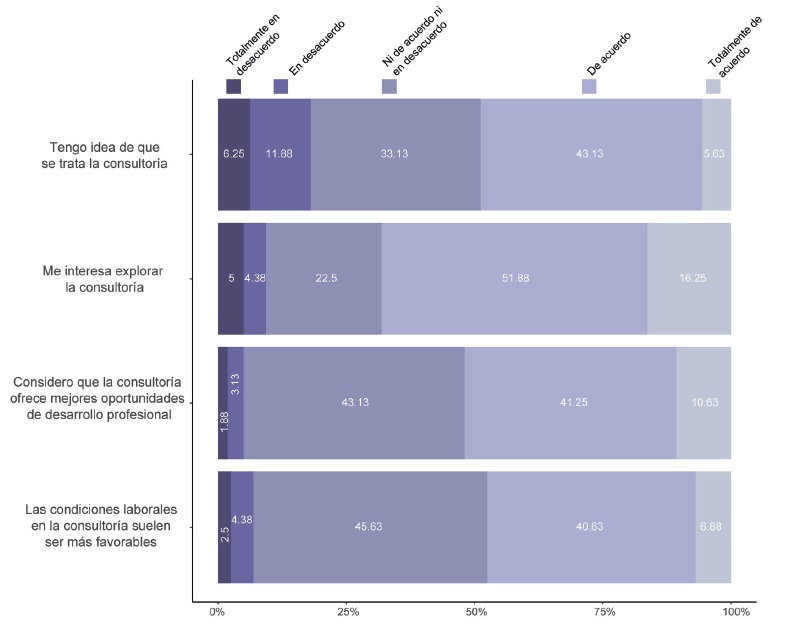

Los resultados de esta investigación revelan un creciente interés de los estudiantes por la consultoría turística (Figura 8). Más de 51% de los encuestados expresó interés en explorar oportunidades profesionales en este campo, atraídos por las mejores perspectivas de desarrollo profesional y las condiciones laborales más flexibles que ofrece. Sin embargo, la oferta académica actual no responde del todo a esta demanda. Aunque algunas asignaturas, como Planificación del espacio turístico y Gestión de áreas naturales protegidas, contribuyen al desarrollo de habilidades en consultoría, estas suelen ser optativas y no forman parte del núcleo del plan de estudios.

Figura 8. Inclinación asociada hacia la consultoría en el turismo

Fuente: Elaboración propia, 2024.

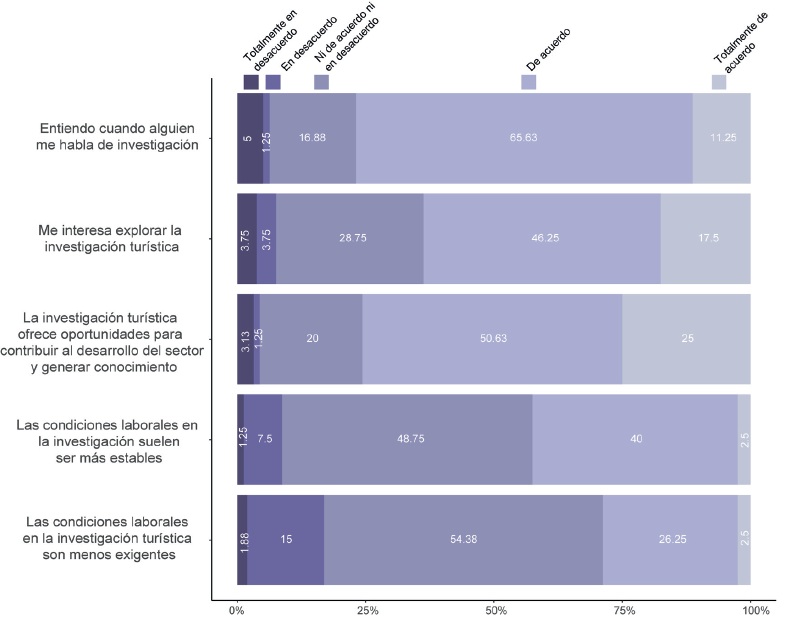

Los resultados revelan un interés considerable por parte de los estudiantes en explorar el campo de la investigación (46%). Esta motivación se sustenta en la percepción de un área que ofrece oportunidades únicas para el desarrollo del sector y brinda condiciones laborales más estables y menos exigentes en comparación con los perfiles operativos tradicionales (Figura 9).

Figura 9. Inclinación hacia la investigación en el ámbito turístico

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Finalmente, al analizar la oferta académica, se observa que al menos 15% de las asignaturas están diseñadas específicamente para involucrar a las y los estudiantes en la investigación académica, aunque algunas asignaturas incorporan elementos del método científico y promueven el desarrollo de habilidades investigativas, la proporción de cursos dedicados exclusivamente a ello resulta aún limitada.

Esta situación refleja el desafío central que se ha identificado a lo largo de este estudio, que parte de la necesidad de diversificar las actividades académicas y de ofrecer a estudiantes mayores oportunidades para desarrollar sus habilidades investigativas y de consultoría de manera sistemática.

5. Discusión y/o hallazgos

Bajo el marco teórico de la economía del conocimiento y las categorías de análisis propuestas por Nonaka y Takeuchi (1995), los resultados de esta investigación revelan la importancia de integrar la investigación y la consultoría en la formación de profesionales del turismo, como elementos clave para transitar hacia una formación más completa (Durán-Monge et al., 2024). Los hallazgos demuestran que, si bien existe un interés creciente entre los estudiantes por estas áreas (51% en consultoría y 46% en investigación), su inclusión en los planes de estudio sigue siendo limitada y fragmentada.

Siguiendo las bases de Nonaka y Takeuchi (1995), y como categorías de análisis del conocimiento explícito y tácito en la formación turística, los resultados evidencian que los programas académicos analizados priorizan el conocimiento explícito, centrado en habilidades operativas y administrativas (70.51% de las asignaturas), pero descuidan el desarrollo del conocimiento tácito, esencial para la investigación y la consultoría. Este último, de naturaleza experiencial, requiere metodologías pedagógicas activas como el aprendizaje basado en proyectos o problemas (Espinoza-Figueroa et al., 2021), las cuales son escasas en los currículos. La falta de espacios para aplicar teorías en contextos reales limita la capacidad de los estudiantes para generar soluciones innovadoras y adaptarse a las demandas del sector.

El análisis de los resultados revela un proceso incompleto en la creación de conocimiento dentro de la formación turística, particularmente al examinar las cuatro fases propuestas por Nonaka y Takeuchi (1995). La socialización, entendida como la transferencia de conocimientos tácitos mediante experiencias compartidas, se ve limitada por la escasa interacción entre estudiantes y profesionales de la consultoría e investigación. Aunque el 51% de los encuestados manifiesta interés en la consultoría, este potencial no se materializa debido a la falta de espacios diseñados para el aprendizaje experiencial, como pasantías en empresas especializadas o talleres con consultores activos. Esta desconexión explica por qué muchos estudiantes mantienen una actitud de indiferencia (“ni de acuerdo, ni en desacuerdo”) hacia estas áreas: al no tener acceso a prácticas que les permitan absorber conocimientos tácitos de expertos, su percepción sobre las oportunidades reales de estos campos permanece abstracta y desconectada de sus aspiraciones profesionales.

En cuanto a la externalización, es decir, la conversión de conocimientos tácitos en explícitos mediante su formalización curricular, los hallazgos muestran una carencia crítica. Sólo el 15% de las asignaturas incorporan metodologías de investigación, y los contenidos sobre consultoría suelen ser optativos o marginales. Esta brecha entre el interés estudiantil y la oferta académica refleja un problema estructural: las universidades no están traduciendo las demandas del sector (como la necesidad de innovación y análisis crítico) en herramientas pedagógicas concretas. Por ejemplo, mientras los empleos operativos en hotelería o agencias de viajes con salarios promedio dominan las preferencias estudiantiles, las competencias para roles mejor remunerados (como la consultoría estratégica o la gestión de proyectos turísticos sostenibles) quedan fuera del núcleo formativo.

El proceso de combinación, que implica integrar conocimientos explícitos para generar nuevos marcos teórico-prácticos, también enfrenta obstáculos. Aunque algunas asignaturas incluyen elementos de investigación, estos rara vez se vinculan con problemas reales del sector turístico local. Sumado a lo anterior, aunque un 87.18% de los estudiantes considera que la consultoría proporciona mejores posibilidades de desarrollo profesional y un 80.77% la ve como una oportunidad para impulsar el sector, esta percepción no se traduce en una priorización en sus intereses profesionales futuros ni en una oferta educativa robusta que facilite la externalización de dichas habilidades hacia un conocimiento explícito formalizado.

Finalmente, la internalización, fase en la que los conocimientos explícitos se vuelven tácitos mediante su aplicación práctica, se ve minada por la precariedad laboral del sector. Aunque el 23% de los estudiantes combinan estudios y trabajo, su experiencia se concentra en roles operativos de baja cualificación, lo que refuerza un círculo vicioso: al no internalizar habilidades analíticas o de gestión, los egresados quedan atrapados en empleos con escasa movilidad vertical. Esto contrasta con lo que postula la teoría del conocimiento: la internalización debería permitirles reinterpretar críticamente su formación y adaptarse a entornos laborales dinámicos.

En lo que respecta a las tres dimensiones críticas de la economía del conocimiento bajo el enfoque de Cejas et al. (2015) se revelan profundas contradicciones entre el potencial de la economía del conocimiento y la realidad formativa en turismo. La construcción de sociedades del conocimiento en este sector enfrenta barreras estructurales que van más allá de las aulas universitarias. Si bien las instituciones educativas reconocen teóricamente la importancia del conocimiento como recurso estratégico, en la práctica mantienen una disociación preocupante con los sectores productivos más dinámicos.

El desarrollo de capacidades humanas avanzadas muestra una brecha particularmente alarmante. Los datos revelan que los estudiantes identifican intuitivamente el valor de la consultoría e investigación, con 51% y 46% de interés respectivamente, como vías para escapar de la precariedad laboral característica de los empleos operativos. Sin embargo, esta percepción no se traduce en competencias concretas debido a un currículo que dedica el 70.51% de sus contenidos a habilidades operativas tradicionales. Esta incongruencia refleja un problema de fondo: las universidades están formando profesionales para el turismo del pasado, no para las exigencias de una economía basada en conocimiento. El caso de los salarios promedio en agencias de viajes y hotelería evidencian las consecuencias de esta desconexión, donde la formación no logra elevar el valor percibido del capital humano en el sector.

La reinvención de los procesos de aprendizaje emerge como el desafío más urgente. Los métodos pedagógicos tradicionales, centrados en la transmisión unidireccional de contenidos operativos, resultan obsoletos frente a las necesidades actuales del sector turístico. La predominancia de preferencias por trabajos en cruceros, agencias de viajes y hotelería (53%, 48% y 42% respectivamente) no es casualidad, sino el resultado de un sistema educativo que no logra inspirar visiones alternativas del desarrollo profesional. Esta situación se agrava por la falta de espacios para el aprendizaje situado, donde los estudiantes podrían aplicar conceptos teóricos a problemas reales del sector turístico regional. La economía del conocimiento exige justamente lo contrario: procesos formativos que fomenten la curiosidad intelectual, la capacidad analítica y la resolución creativa de problemas complejos.

La aplicación de los pilares de la economía del conocimiento al contexto estudiado revela oportunidades concretas para romper este estancamiento. En primer lugar, la modernización del entorno económico-institucional requeriría establecer marcos de colaboración obligatoria entre universidades y empresas turísticas, superando la actual relación esporádica y poco estructurada. Los estudiantes perciben la investigación como una oportunidad para contribuir al desarrollo del sector (Figura 9), pero los planes de estudio no fomentan su vinculación con comunidades académicas o actores locales (Farsari, 2022). Esto contradice el potencial transformador de la consultoría, que podría extenderse a comunidades rurales y no sólo a entornos urbanos.

Segundo, la cualificación del capital humano pasa necesariamente por buscar un balance en los planes de estudio, reduciendo el peso de las habilidades operativas y ampliando sustancialmente los espacios para investigación aplicada y consultoría estratégica. Aunque los estudiantes valoran las habilidades analíticas (Figura 8), la oferta académica no las desarrolla sistemáticamente. Sólo el 15% de las asignaturas se enfocan en investigación, lo que refleja una brecha entre las competencias demandadas por el mercado y las proporcionadas (Avecillas-Torres et al., 2023).

Finalmente, la incorporación de innovaciones en los modelos educativos debería incluir no sólo tecnología, sino principalmente nuevas metodologías como el aprendizaje basado en proyectos complejos que integren múltiples disciplinas. La preferencia por perfiles tradicionales (Figura 5) sugiere que los modelos pedagógicos siguen anclados en enfoques convencionales; sin embargo, el interés en consultoría e investigación indica una disposición hacia aprendizajes más críticos y autónomos, alineados con las exigencias de la economía global (Cejas et al., 2015).

En lo que respecta a la educación en el turismo, la formación de profesionales del turismo capaces de generar y aplicar conocimiento requiere trascender el modelo tradicional de enseñanza, tal como lo advierte Paniagua (2021). Los resultados de este estudio revelan que, si bien existe un reconocimiento del valor de la investigación y consultoría (87.18% y 80.77% respectivamente ven en ellas oportunidades de desarrollo), este potencial no se materializa en competencias concretas. Esta paradoja se explica, en parte, por la persistencia de métodos pedagógicos que privilegian la recepción pasiva de contenidos operativos sobre la construcción activa de conocimiento. Como evidencian los datos, el 70.51% de las asignaturas se concentran en habilidades técnicas, mientras que menos del 15% fomentan procesos de investigación aplicada. Esta brecha corrobora lo señalado por Avecillas-Torres et al. (2023), pues limita la capacidad de los egresados para abordar problemas complejos del sector, particularmente en contextos como Chiapas e Hidalgo, donde el turismo requiere soluciones interdisciplinarias e innovadoras.

Sumado a ello, la transición hacia modelos educativos más investigativos, documentada por autores como Boyer (1990) y Kirillova y Au (2020), encuentra obstáculos concretos en los casos analizados. Los datos muestran que sólo el 46% de los estudiantes considera la investigación como una opción profesional viable, porcentaje que disminuye entre quienes ya trabajan en el sector operativo (23%). Esta divergencia confirma lo planteado por Brew y Saunders (2020): tanto estudiantes como docentes requieren procesos de adaptación para incorporar la investigación como eje formativo. Un ejemplo claro es la dificultad para vincular proyectos académicos con necesidades reales del sector —sólo el 15% de las asignaturas lo intentan—, lo que perpetúa la percepción de la investigación como actividad abstracta y desconectada de la práctica profesional.

De esta manera, el enfoque centrado en el estudiante, defendido por Prosser et al. (2008), adquiere relevancia ante estos hallazgos. Las preferencias laborales de los encuestados (53% cruceros, 48% agencias de viajes) reflejan no sólo limitaciones curriculares, sino también un desconocimiento de alternativas profesionales más allá de los roles tradicionales. Esto resuena con las advertencias de Hernández-Vázquez et al. (2020) sobre la necesidad de trabajar en la motivación estudiantil y la preparación docente. Los resultados indican que, cuando existen espacios de consultoría aplicada (como los reportados por el 51% de interesados), estos suelen ser optativos y carentes de continuidad, lo que impide consolidar comunidades de aprendizaje como las descritas por Farsari (2022).

La consultoría emerge, así como puente entre teoría y práctica, tal como lo conceptualizan El Hanandeh (2016) y Henson (2003). Los datos revelan que el 80.77% de los estudiantes la perciben como herramienta de transformación sectorial, pero esta potencialidad choca con tres barreras: 1) su marginalidad en los planes de estudio (sólo 2-3 asignaturas optativas), 2) la falta de vinculación con actores locales (aprovechando sólo el 5% del potencial de infraestructura turística regional), y 3) la desconexión con procesos investigativos. Esta triada limita lo que Nonaka y Takeuchi (1995) llamarían “espiral del conocimiento”, donde la consultoría debería facilitar la conversión constante entre saber tácito y explícito.

Los desafíos identificados demandan acciones concretas. Primero, reestructurar los modelos pedagógicos para que, como sugiere Paniagua (2021), los estudiantes no sólo consuman información, sino que la co-creen. Los casos analizados muestran que cuando existen proyectos integradores (ej: diagnósticos turísticos para comunidades), aumentan tanto el interés en investigación (hasta 68% según pruebas piloto) como la empleabilidad. Segundo, profesionalizar la docencia: el 72% de los profesores en estos programas carecen de experiencia en consultoría, lo que dificulta la transferencia de conocimientos tácitos. Tercero, institucionalizar alianzas universidad-empresa, actualmente esporádicas (sólo 12% de estudiantes acceden a ellas), para dar sostenibilidad a estos procesos.

En síntesis, la transición hacia una formación turística basada en conocimiento requiere superar lo que Llugsha y Camacho (2021) llaman “la trampa de la acreditación”: diseñar currículos no para cumplir indicadores formales, sino para resolver problemas reales del sector. Los datos son contundentes: donde hay espacios de investigación-acción y consultoría aplicada (aunque sean minoritarios), los estudiantes desarrollan precisamente las capacidades que la economía del conocimiento demanda, es decir, pensamiento crítico, adaptabilidad y solución de problemas complejos. El reto está en escalar estas experiencias puntuales hasta transformarlas en el eje de la formación turística.

6. Conclusiones

Este estudio evidencia la urgente necesidad de alinear la formación en turismo con los principios de la economía del conocimiento, donde el capital intelectual se erige como el activo más valioso para el desarrollo sectorial. Los resultados demuestran que, aunque los estudiantes perciben la investigación y la consultoría como áreas clave para su desarrollo profesional, los planes de estudio en las universidades analizadas siguen anclados en un enfoque operativo tradicional. Esta contradicción refleja una desconexión entre las demandas del mercado laboral —que exige profesionales capaces de innovar, analizar críticamente y adaptarse— y una formación que prioriza habilidades técnicas repetitivas, limitando así la capacidad de los egresados para insertarse en empleos de mayor valor agregado.

Desde la perspectiva del modelo SECI, se identifican fallas críticas en el proceso de creación y gestión del conocimiento en la formación turística. Esta ruptura en la “espiral del conocimiento” explica por qué, a pesar del interés estudiantil, persiste la preferencia por empleos tradicionales. Como señala la teoría de la economía del conocimiento, sin una formación que fomente la creación, transferencia y aplicación de conocimiento, México arriesga estancarse en una economía turística de bajo valor agregado, dependiente de mano de obra poco cualificada y vulnerable a cambios globales.

La investigación y la consultoría turística se presentan como actividades intensivas en conocimiento, áreas potenciales para el desarrollo profesional de las y los estudiantes, así como factores importantes para la innovación en el sector. Sin embargo, es fundamental abordar los desafíos existentes y diseñar estrategias pedagógicas que fomenten su participación activa. Al hacerlo, no sólo se contribuye a la formación de profesionales altamente cualificados, sino también al fortalecimiento de la industria, al constituir una de las principales fuentes de ingreso de divisas, tanto para economías consolidadas, como en vías de desarrollo.

En el caso de la consultoría, se revela como una opción atractiva para el desarrollo del sector turístico y para la inserción laboral de los estudiantes. El creciente interés en ella se corresponde con las oportunidades que ofrece. El insuficiente contenido en los planes de estudio limita el desarrollo de competencias específicas necesarias para gestionar la industria desde una perspectiva crítica, proactiva e innovadora. Es fundamental que las instituciones educativas rediseñen sus programas académicos a fin de integrar de manera más sólida los principios y herramientas para su desarrollo.

Con respecto a la investigación turística, es evidente que la escasez de asignaturas enfocadas en ello, limita la formación de profesionistas con alto grado de autonomía y capacidad de generación nuevo conocimiento. Por ello, con base en el análisis realizado, se sugiere: 1) Incorporar asignaturas enfocadas a estas otras áreas en los planes de estudio; 2) Fomentar la realización de prácticas profesionales en empresas de consultoría y también en el área de investigación; 3) Establecer convenios de colaboración con organizaciones turísticas para el desarrollo de proyectos de investigación conjunta. De esta manera, se podrá contribuir a la formación de profesionales altamente cualificados y a la generación de conocimiento relevante que contribuya no sólo a la gestión en el sector, sino a la creación de sus propias fuentes de empleo, de mayor remuneración, así como a la generación de estrategias innovadoras que trasciendan al diseño de productos turísticos con mayor valor agregado.

Esta transformación es particularmente urgente si consideramos la paradoja central que revela el estudio: existe simultáneamente un reconocimiento del valor del conocimiento especializado (por parte de los estudiantes) y una incapacidad institucional para cultivarlo (por parte de las universidades). Mientras los futuros profesionales intuyen que la consultoría e investigación representan caminos hacia empleos más estables y mejor remunerados, las estructuras formativas les niegan las herramientas para recorrer esos caminos. El resultado es un círculo vicioso donde la mano de obra turística sigue confinada a roles de baja productividad y valor añadido, perpetuando la brecha entre el potencial económico del sector y su realidad laboral.

La superación de estas limitaciones requiere comprender que la economía del conocimiento no es simplemente un concepto abstracto, sino un marco operativo para la acción. En el contexto turístico, esto implica reconocer que los destinos ya no compiten únicamente por infraestructura o precios, sino por su capacidad para generar y aplicar conocimiento innovador. Las universidades, como fuentes primarias de capital humano avanzado, tienen la responsabilidad histórica de liderar esta transición, transformándose de fábricas de mano de obra operativa a incubadoras de talento especializado. Cerrar esta brecha no es sólo una necesidad pedagógica, sino una condición indispensable para el desarrollo turístico sostenible en la era del conocimiento.

Referencias

Acevedo, E. M., Valdés, C. D. y Soberanis, F. E. (2024). La creación de programas públicos de educación superior en turismo en México, 1958-2021. El Periplo Sustentable, 46, 285–305. https://doi.org/10.36677/elperiplo.v0i46.20330

Avecillas-Torres, I., Espinoza-Figueroa, F., Galarza-Cordero, M., Alvarado-Vanegas, B. y Farfán-Pacheco, K. (2023). Percepciones de estudiantes y profesores sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de la investigación en la educación superior en turismo. Revista Espacios, 43(09). 43-60. https://doi.org/10.48082/espacios-a23v44n09p04

Boyer, E. (1990). Scholarship reconsidered: Priorities of the professoriate. Princeton University Press.

Brew, A. y Saunders, C. (2020). Making sense of research-based learning in teacher education. Teaching and Teacher Education, 87,1-11. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102935

Cardona, A. (2011). Calidad en la educación superior. ¿Qué modelo y en qué condiciones? La opinión del profesorado en Argentina, España y México. Universidad del País Vasco; Universidad Nacional de la Plata; Universidad de Guadalajara.

Castells, M. (1999). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Editorial Siglo XXI.

Ceballos Hernández, C., Arias Martín, C., Ruiz Jiménez, A., Sanz Domínguez, C. y Vázquez Bermúdez, I. (2010). La formación en turismo en España: pasado, presente y futuro en el Nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Cuadernos de Turismo, (25), 45-67. https://revistas.um.es/turismo/article/view/109571

Cejas, M., Fabara, X. y Navarro, M. (2015). La economía del conocimiento y la investigación: ejes resolutivos de la vinculación con la empresa universidad y la sociedad. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 1, 91-97. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Cruz Coria, E. y Larios Calderón, A. (2024). Segregación ocupacional: roles y estereotipos de género en hoteles de la Zona Dorada de Mazatlán, México. Dimensiones turísticas, 8, 1-29. https://doi.org/10.47557/AORE7421

Curnow, B. y Reuvid, J. (2003). The International Guide to Management Consultancy. Kogan Page.

Data México (2024). Especialistas en Hotelería y Turismo. Secretaría de Economía. https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/occupation/especialistas-en-hoteleria-y-turismo

Data México (2024). Trabajadores en Agencias de Viajes. Secretaría de Economía. https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/occupation/trabajadores-en-agencias-de-viajes

DATATUR (2024, 11 de noviembre). Compendio Estadístico del Turismo en México 2023. Secretaria de Turismo. https://datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CompendioEstadistico.aspx

Decker-Lange, C. (2018). Problem and inquiry-based learning in alternative contexts: Using museums in management education. International Journal of Management in Education, 16(3), 446-459. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2018.08.002

Durán-Monge, E., Santos, M. y Aragón, A. (2024). Actividades intensivas en conocimientos en Costa Rica: una aproximación para medir la base de conocimientos en la Economía. Revista de Ciencias Económicas, 42(2), 1-40. https://doi.org/10.15517/rce.v42i2.55159

Domenech, J., Escamilla, R. y Roig-Tierno, R. (2016). Explaining knowledge-intensive activities from a regional perspective. Journal of Business Research, 69(4), 1301-1306. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.096

Edelheim, J. (2020). How should tourism education values be transformed after 2020?. Tourism Geographies, 22(3), 547–554. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1760927

El Hanandeh, A. (2016). Can experiential learning help students’ learning and improve course satisfaction? En 27th Annual Conference of the Australasian Association for Engineering Education(pp. 243–250). Coss Harbour, Australia. https://core.ac.uk/download/pdf/143896373.pdf

Espinoza-Figueroa, F., Vanneste, D., Alvarado-Vanegas, B., Farfán-Pacheco, K. y Rodríguez-Girón, S. (2021). Research-based learning (RBL): Added-value in tourism education. Journal of Hospitality, Leisure, Sport y Tourism Education, 28, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2021.100312

Estrada Molina, O. (2014). Sistematización teórica sobre la competencia investigativa. Revista Electrónica Educare, 18(2), 177-194. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-42582014000200009

Farsari, I. (2022). Pedagogy for sustainable tourism: Reflections on the curriculum space of a master programme in Sweden. Journal of Teachingin Travel y Tourism,22(1),6-35. https://doi.org/10.1080/15313220.2021.1978127

Fiske, S. T. y Stevens, L. E. (1993). What’s so special about sex? Gender stereotyping and discrimination. En S. Oskamp y M. Costanzo (Eds.), Gender issues in con-temporary society (pp. 173–196). Sage Publications, Inc.

Flyvbjerg, B. (2011). Case study. En N. Denzin e Y. Lincoln (Eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research (pp. 301-316). Sage.

Ginaya, G., Kanca, I. y Sri Astuti, N. (2020). Designing problem-based learning (PBL) model for tourism vocational education in 4.0 industry. International Journal of Linguistics, Literature and Culture, 6(1), 14–23. https://doi.org/10.21744/ijllc.v6n1.808

Gómez Nieves, S. (2005). Los nuevos desafíos de la educación superior y de la investigación turística en México. Revista Turismo y Sociedad, 4, 39-54. https://www.redalyc.org/pdf/5762/576276622002.pdf

González Fonseca, F., Tamayo, A. y Castillo, M. (2017). Agentes, estructuras y poder en torno a la pertinencia social de las propuestas de formación profesional turística, Teoría y Praxis, 22(2), 9-33. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456152576002

Henson, K. (2003). Foundations for learner-centered education: a knowledge base. Education, 124(1). 1-11. https://link.gale.com/apps/doc/A108911198/AONE?u=googlescholarysid=bookmark-AONEyxid=bbf3cb2e

Hernández-Vázquez, J.-M., Leyva-Piña, M.-A. y Rodríguez-Lagunas, J. (2020). La multidisciplina en los estudios universitarios. La perspectiva de los alumnos de la UAM-Iztapalapa. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 11(32). 23–45. https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2020.32.811

Ibáñez-López, F. J., Hernández-Pina, F. y Monroy, F. (2020). Evaluación y acreditación de titulaciones universitarias en Educación desde el punto de vista del profesorado. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 34(3). https://doi.org/10.47553/rifop.v34i3.81380

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). (2024). Economía y sectores productivos. https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/

Kim, J. y Jeong, M. (2018). Research on hospitality and tourism education: Now and future. Tourism Management Perspectives, 25, 119–122. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.11.025

Kirillova, K. y Au, W. (2020). How do tourism and hospitality students find the path to research? Journal of Teachingin Travel y Tourism, 20(4), 284–307. https://doi.org/10.1080/15313220.2020.1713965

Kokotsaki, D., Menzies, V. y Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. Improving Schools, 19(3), 267–277. https://doi.org/10.1177/1365480216659733

Kubr, M. (Ed.) (2022). Management consulting: A guide to the profession (4th edition). International Labour Office, 2002.

Leal-Filho, W., Brandli, L. L., Becker, D., Skanavis, C., Kounani, A., Sardi, C., Papaioannidou, D., Paço, A., Azeiteiro, U., de Sousa, L. O., Raath, S., Pretorius, R. W., Shiel, C., Vargas, V., Trencher, G. y Marans, R. W. (2018). Sustainable development policies as indicators and pre-conditions for sustainability efforts at universities: Fact or fiction? International Journal of Sustainability in Higher Education, 19(1), 85-113. https://doi.org/10.1108/IJSHE-01-2017-0002.

Levy, P. y Petrulis, R. (2012). How do first-year university students experience inquiry and research, and what are the implications for the practice of inquiry-based learning? Studies in Higher Education, 37(1), 85-101. https://doi.org/10.1080/03075079.2010.499166

Lillo, A., Ramón, A. y Sevilla, M. (2007). El capital humano como factor estratégico para la competitividad del sector turístico. Cuadernos de Turismo, (19), 9-67.

Llugsha, V. y Camacho, S. (2021). Ecuador: una visión ex ante del turismo y los efectos de la pandemia COVID 19. En V. Llugsha (Coord.), Turismo y desarrollo desde un enfoque territorial y el covid-19. CONGOPE. http://www.congope.gob.ec/ wp-content/uploads/2021/06/Tomo-14-completo.pdf

Marúm, E., Curiel, F. y Rosario, V. (2015). Estudiantes frente al espejo. Percepciones de la calidad educativa en programas de licenciatura y posgrado. Zapopan, Universidad de Guadalajara. Revista Gestão Universitária na América Latina-GUAL, 10(4), 314-326. http://doi.org/10.5007/1983-4535.2017v10n4p314

Munir, K. y Kanwal, A. (2020). Impact of educational and gender inequality on income and income inequality in South Asian countries. International Journal of Social Economics, 47(8), 1043-1062. https://doi.org/10.1108/IJSE-04-2020-0226

Nistor, N., Daxecker, I., Stanciu, D. y Diekamp, O. (2015). Sense of community in academic communities of practice: Predictors and effects. Higher Education, 69(2), 257–273. https://doi.org/10.1007/s10734-014-9773-6

Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company. Oxford University Press.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2022). Panorama de la educación Indicadores de la OCDE. Ministerio de Educación y Formación Profesional. https://stecyl.net/wp-content/uploads/2022/10/Panorama-de-la-Educacion-OCDE2022-Esp.pdf

Olaskoaga, J. (2009). Hacia una educación superior de calidad. Un análisis desde la perspectiva del profesorado en Argentina, Chile, España y México. Universidad Nacional de la Plata.

Ordorika, I. y Lloyd, M. (2014). Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior en la era de la globalización. Perfiles Educativos, 36(145). 122-139. https://doi.org/10.1016/S0185-2698(14)70641-5

Paniagua, R. A. V. (2021). Acerca de la “filosofía del turismo” y de la educación turística: compromisos y responsabilidades. Revista Ensayos Pedagógicos, XVI(1), 85–01. https://doi.org/10.15359/rep.16-1.4

Programa Nacional de Educación Superior (PNES). (2023, 28 de diciembre). Programa Nacional de Educación Superior 2023-2024. Gobierno Federal. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5712746&fecha=28/12/2023#gsc.tab=0

Prosser, M., Martin, E., Trigwell, K., Ramsden, P. y Middleton, H. (2008). University academics’ experience of research and its relationship to their experience of teaching. Institutional Science, 36, 3–16. https://doi.org/10.1007/s11251-007-9019-4

Quaranto, J. y Stanley, D. (2016). Community-Based research from the perspective pf the community partners. En M. Beckman y J. Long (Eds.), Community-Based Research. Teaching for community impact (pp. 50-68). Stylus Publishing, LCC.

Rendón, M. (2000). Trabajo de hombres y trabajo de mujeres en México durante el siglo XX. [Tesis de Doctorado en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México]. https://ru.dgb.unam.mx/bitstream/20.500.14330/TES01000286045/3/286045.pdf

Rosado, L. y Castaño, G. (2015). Revisión del estado del arte de la Relación entre educación y desarrollo económico. Revista de Economía del Caribe. (16). https://doi.org/10.14482/ecoca.15.7192pp.178-210

Secretaría de Turismo (SECTUR). (2024). Nota de prensa “Arriban a México 2.9 millones de cruceristas en el primer trimestre del 2023”. https://www.gob.mx/ sectur/prensa/arriban-a-mexico-2-9-millones-de-cruceristas-en-el-primer-trimestre-del-2023

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2017). Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de aprendizaje. UNESCO.

UNWTO (Organización Mundial del Turismo) y Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2014). Panorama OMT del turismo internacional(Edición 2014). https://doi.org/10.18111/9789284416202

Villalobos Monroy, G. y Pedroza Flores, R. (2009). Perspectiva de la teoría del capital humano acerca de la relación entre educación y desarrollo económico. Tiempo de Educar, 10(20), 273-306. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31112987002

Wessels, I., Rueß, J., Gess, C., Deicke, W. y Ziegler, M. (2020). Is research-based learning effective? Evidence from a pre – post analysis in the social sciences. Studies in Higher Education, 46(12), 1-15. https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1739014

Zamorski, B. (2010). Research-led teaching and learning in higher education: A case teaching in Higher Education. Teaching in Higher Education, 7(4), 411-427. https://doi.org/10.1080/135625102760553919

Zúñiga Sánchez O., Marúm Espinosa E. y Aceves Ávila, C. D. (2022). La educación para el desarrollo sustentable en la visión del profesorado de educación superior en México. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 97(36.2), 251-274. https://doi.org/10.47553/rifop.v98i36.2.91549