ANÁLISIS DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA DE SANTIAGO, BAJA CALIFORNIA SUR: UNA VISIÓN DE PROSPECTIVA

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo realizar un análisis de prospectiva de la región Cuenca de Santiago, Baja California sur, en torno al turismo de naturaleza. A partir de la necesidad de entrelazar puntos de vista y temas diversos entorno al turismo de naturaleza en una región con gran potencial natural y cultural para detonar el desarrollo de su territorio. Se implementó la metodología de prospectiva que consta de la obtención de un sistema variables influyentes y dependientes que se derivan del punto de vista de distintos actores clave y expertos en diversos temas relacionados al turismo. Se utilizó el software MicMac para obtener la clasificación de variables y los escenarios de futuro hacia el año 2030. Los resultados sugieren que en el corto y mediano plazo es necesaria la intervención gubernamental entorno a la continuidad en sus planes de gobierno; se reconoce la necesidad de implementar mecanismos de capacitación empresarial, e impulsar el emprendimiento como estrategia de impulso en la región. Sobre el largo plazo se sugiere fortalecer los programas de manejo y conservación del medioambiente, asimismo se recomienda la implementación de mecanismos para el fortalecimiento de la asociatividad y cooperación.

Palabras clave: Cuenca Santiago, Prospectiva, Turismo, Medioambiente.

ANALYSIS OF ECOTOURISM IN THE SANTIAGO BASIN, BAjA CALIFORNIA SUR: A PROSPECTIVE VIEW

Abstract

The objective of this article is to carry out a prospective analysis of the region Santiago Basin, Baja California Sur, regarding nature tourism. The study is relevant given the need to interweave diverse points of view and themes surrounding nature tourism in a region with great natural and cultural potential to trigger the development of its territory. The prospective methodology was implemented, which consists of obtaining a system of influential and dependent variables that derive from the point of view of different key actors and experts on various topics related to tourism. The MicMac software was used to obtain the classification of variables and future scenarios towards the year 2030. The results suggest that in the short and medium term government intervention is necessary to ensure continuity in its government plans; The need to implement business training mechanisms is recognized, and promote entrepreneurship as a driving strategy in the region. In the long term, it is suggested to strengthen environmental management and conservation programs. Likewise, the implementation of mechanisms to strengthen associativity and cooperation is recommended.

Keywords: Cuenca Santiago, Prospective, Tourism, Environment.

1. Introducción

El territorio de Baja California Sur (BCS), se caracteriza por sustentar su economía en las actividades turísticas. De acuerdo con datos del Censo Económico (INEGI, 2019), la población de BCS ocupada en el sector denominado servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, fue de 27.1%, le sigue la población ocupada en el sector de comercio al por menor con el 20% y, ya muy alejado, está el sector de servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, con apenas un 8.7%. En el mismo sentido, y con base en el Censo Económico (INEGI, 2019), el sector que mayor valor bruto de la producción genera es el de Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, con poco más del 25%, seguido del sector de comercio al por menor con apenas un 19%, y el comercio al por mayor con el 9%. Lo anterior demuestra la fuerte concentración de la actividad turística en el estado.

La situación antes descrita se refleja -con mayor énfasisen el municipio de Los Cabos, ya que, con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2022), el 59% del personal ocupado se ubica en el sector de alojamiento temporal. Cabe señalar que las actividades turísticas que se llevan a cabo en la región de Los Cabos, mayoritariamente atienden la demanda del turismo tradicional de sol y playa; no obstante, en algunas de localidades de la zona norte de este municipio, se desarrollan actividades turísticas complementarias a las de sol y playa, las cuales se vinculan con el ecoturismo o turismo de naturaleza, mismas que se sustentan en la presencia de biodiversidad y recursos naturales en condición de poner en valor a través de emprendimientos turísticos, además de la ubicación geográfica de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de La Sierra La Laguna y Cabo Pulmo; la primera abarca parte de las delegaciones municipales de Miraflores y Santiago, mientras que la segunda se ubica en la zona sur de la delegación municipal de La Ribera.

Las localidades antes mencionadas (Santiago, Miraflores y La Ribera), conforman lo que en este estudio se denomina la “Región Cuenca de Santiago”. Dicha región sustenta su actividad económica en la explotación de sus recursos naturales, en consecuencia, se hace necesario el análisis de la región cuenca Santiago, desde la perspectiva de la sustentabilidad, es decir, involucrar -al mismo tiempolo económico, el medioambiente y lo social. Esta misma visión es la que está plasmada en la Agenda 2030, misma que busca establecer una visión de transformación económica, social y ambiental (ONU, 2018), con la que se busca propugnar por la coexistencia entre el desarrollo económico y el desarrollo social, sin descuidar el uso responsable de los recursos naturales. Ante este contexto, el objetivo de la presente investigación consiste en realizar un análisis de prospectiva de la región cuenca de Santiago, donde se aborden los temas de la sustentabilidad en relación con el ecoturismo y el turismo de naturaleza.

Cabe señalar que la metodología aplicada en la presente investigación corresponde a la metodología de prospectiva desarrollada por Godet y Durance (2007), la cual se sustenta en la delimitación del sistema de variables influyentes y dependientes, que son necesarias para el análisis a futuro del tema en estudio. Para tal fin, la metodología de prospectiva implicó el uso del software MicMac, mediante el cual fue posible obtener la clasificación de variables del sistema.

La estructura de la investigación consta de siete apartados, el de introducción que ya se abordó; la sección dos que corresponde al encuadre teórico; en el apartado tres se aborda la metodología; la parte cuarta comprende los resultados; el apartado cinco corresponde a la discusión de resultados; finalmente, la sección seis está referida a las conclusiones, cerrando con las referencias bibliográficas.

2. Encuadre teórico

El encuadre teórico de la investigación, se sustenta en la teoría del desarrollo económico local (Alburquerque, 2017; Vázquez, 2000) y en la teoría de prospectiva (Godet, 2000). Con respecto a la primera, ha mantenido una evolución constante, al transitar en el análisis de los territorios a partir del proceso de industrialización y la acentuación en los recursos económicos, hacia la inclusión de factores socioculturales que facilitan el proceso del desarrollo (Molina, 2007). Por su parte, Boisier (2005) establece que el desarrollo local es un proceso endógeno, que pone a prueba la capacidad del territorio de transformar su sistema socioeconómico, la habilidad de reaccionar a los desafíos externos, y la habilidad de integración y asociación entre las personas del territorio. Acorde con Chinde et al. (2021), dicha teoría integra el análisis de las necesidades, debilidades, fortalezas y capacidades, vinculado a las diferencias que presentan los territorios en los ámbitos social, económico, ambiental, político y cultural. Con ello, se busca aterrizar de la teoría a la práctica, por medio de la promoción de factores socioeconómicos, para que los residentes en esos territorios obtengan una mejor calidad de vida.

En la misma línea, Gallego y García (2024), sugieren que el desarrollo económico local (DEL) se ha convertido en un factor dinámico y cambiante -como la propia sociedadya que incluye factores que, pese a los intentos de definirlos desde un enfoque reduccionista, evidencian una visión más comprensiva. Esta perspectiva no sólo reconoce la complejidad de los territorios, sino que también avanza hacia una interpretación integral de los mismos. Bajo este enfoque, se pretende movilizar el potencial humano a través de acciones locales en diversas áreas como: la introducción de nuevas tecnologías, innovación en la comercialización y prestación de servicios, formación de cadenas de valor, renovación de actividades tradicionales, entre otras; ligado a lo anterior, se debe priorizar la formación profesional y la capacitación, que son procesos desde lo individual y lo colectivo.

Por su parte Romero y Cazarín (2024), argumentan que el desarrollo debe pasar por el aprovechamiento de los factores endógenos, además de aprovechar los recursos y potencialidades de las comunidades, involucrando a profesionales locales y organizaciones civiles en la región. En este contexto, Tello (2010) señala que una piedra angular en la teoría del desarrollo local, es el papel que desempeña el gobierno, por cuanto de éste depende la dotación de servicios públicos (agua potable, manejo de residuos sólidos, etcétera), infraestructura (carreteras, telecomunicaciones, equipamiento urbano y otros) y servicios sociales (educación, salud, cultura, entre otros). En la misma línea Vargas y Esquivel (2023), ponderan el apoyo y la participación de las instituciones públicas y privadas que fomentan lo concerniente al trabajo de todas las iniciativas locales que resultan en beneficios sociales, económicos, ambientales y demográficos en los territorios. Aunado a lo anterior, lo que se pretende es que todos los elementos del desarrollo regional generen sinergias, y no solo avances parciales en indicadores aislados en lo económico, social o político, sino demostrar una evolución hacia un cambio positivo en la región.

En términos generales, la teoría del desarrollo local hace énfasis en utilizar, de la manera más eficiente posible, los recursos endógenos, públicos, privados y ambientales en beneficio de los habitantes de una región, donde estos beneficios se puedan prolongar hacia futuro, siempre bajo el criterio del uso eficiente de los recursos (Yin y Rui, 2023).

En el contexto de la visión a futuro del manejo de los recursos, es donde el DEL se conecta con la visión de la teoría de prospectiva. En este sentido, en la prospectiva aplicada al análisis de futuro del desarrollo territorial, se consideran una serie de análisis y preguntas esenciales con respecto a: análisis situacional, ¿dónde estamos?; análisis estructural o identificación de variables clave, ¿hacia dónde vamos?; análisis de los actores clave, ¿con quién se cuenta?; análisis y elaboración de escenarios futuros, ¿dónde queremos ir?; seleccionar el menor escenario, ¿hacia dónde podemos ir?; proponer acciones, ¿cómo podemos ir? (Garrigó et al., 2023).

Esta serie de análisis y cuestionamientos considera aspectos que, de acuerdo con Medina et al. (2014), representan prioridades en el planteamiento de la prospectiva, lo que -a su vezhace que el análisis en prospectiva facilita la construcción de una visión de futuro compartida, dinámica y de largo plazo, así como también permite identificar aquellas decisiones de carácter estratégico que son necesarias para traducir la visión de futuro en acción institucional. La prospectiva permite enriquecer las políticas públicas para el desarrollo, además de sus análisis y resultados permiten reflexionar respecto de la interdependencia que pueda existir entre las dimensiones del desarrollo.

En la misma línea Mattioli et al. (2023), argumentan que, para realizar un análisis de prospectiva estratégica a escala regional, se debe vincular la prospectiva con la perspectiva estratégica de planificación territorial. En este sentido, el estudio se debe realizar a partir de una matriz de Fortalezas Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), donde se analizan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, a partir de lo cual es factible introducir elementos de análisis prospectivo tendientes a identificar situaciones recurrentes, factores estructurales y coyunturales o factores de cambio. Al respecto, Lechuga y Leyva (2019), establecen que los resultados obtenidos por medio de un análisis prospectivo, solo constituyen un medio para articular y ordenar la gama de incertidumbres susceptibles de afectar, dados los resultados de los planes en curso. En este sentido, la calidad con la que se plantea un escenario no se debe medir por la capacidad de hacer predicciones correctas, sino por la condición que permite estimular la o las acciones que permiten alcanzar ese escenario o cambiarlo. Por su parte, Chalapud (2022), agrega a la idea de que la prospectiva estratégica, además de ser una herramienta en la creación de escenarios o alternativas de futuro, permite establecer una hoja de ruta que facilita el diseño de estrategias tendientes a construir la o las vías más adecuadas o más convenientes en las áreas de aplicación del análisis.

En términos generales, la interpretación y aplicación de conjunta de las teorías del desarrollo económico local y la de prospectiva, brindan una base sólida para abordar el análisis de los territorios, ya que metodológicamente un estudio de este tipo implica un abordaje desde diversos ámbitos (en este caso económico, social y ambiental), y cuyos resultados se deben poner a la consideración y análisis de los actores locales para que en función de sus puntos de vista se facilite la construcción de escenarios de futuro (mismos que pueden ser favorables o no), pero que tienen como objetivo servir de punto de partida para la generación de estrategias encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en su territorio.

3. Metodología

La aplicación de la metodología de prospectiva en la región en estudio se llevó a cabo por etapas. En la primera, se realizó un estudio diagnóstico sintetizado mediante matrices FODA, cuyo objetivo consistió en evaluar, en qué medida la situación actual favorece o limita, el potencial del desarrollo futuro de la región. Este diagnóstico permitió identificar factores internos y externos relevantes estructurados en cuatro ejes estratégicos clave: i) Turismo y desarrollo territorial; ii) Empresas y emprendimiento; iii) Asociatividad; y iv) Biodiversidad. Se alineó el enfoque metodológico con los principios establecidos por Antonescu (2023), quien destaca la utilidad del análisis FODA como herramienta base en procesos de prospectiva territorial, al facilitar una comprensión estructurada de las condiciones presentes y su proyección hacia futuros posibles.

Los tres primeros ejes resultan de lo establecido en la teoría del desarrollo económico local, pues como se comentó, este enfoque teórico permite focalizar el análisis del territorio en sectores económicos estratégicos (como el turismo, para la presente investigación) que actúan como motores de desarrollo sostenible (Hernández et al., 2025). Asimismo, la teoría pone énfasis en el papel del emprendimiento y el fortalecimiento a las empresas locales y reconoce que la asociatividad entre los actores locales constituye un mecanismo para articular esfuerzos colectivos, estructurar redes de cooperación y consolidar una visión compartida que fortalezca el desarrollo regional (Li et al., 2024).

Asimismo, y dado que el turismo en la región de estudio se sostiene a partir de la biodiversidad, es por lo que surge el cuarto eje de análisis. Al respecto, Gidebo (2023) sostiene que, desde un enfoque de sustentabilidad, la biodiversidad se erige como un eje fundamental, pues la protección de los ecosistemas no solo representa un valor ambiental por sí solo, sino que, en actividades como el turismo, ha permitido promover medios de vida sostenibles.

Posteriormente, se realizó el análisis de reflexión colectiva, mismo que consiste en un proceso participativo y deliberativo en el que un grupo de actores reflexiona de manera conjunta para identificar las variables que describen el sistema y contexto de una región (Cornejo et al., 2019). Dicho análisis permitió establecer el diagnóstico que fue avalado y evaluado por un grupo de especialistas y stakeholders conformado por prestadores de servicios turísticos de la región, investigadores y académicos en temas de turismo, integrantes de organizaciones no gubernamentales, así como por autoridades locales y funcionarios y empleados gubernamentales adscritos a la Dirección de Fomento Económico y Turismo del municipio de Los Cabos.

La selección de los actores clase se realizó de acuerdo a lo recomendado por Godet y Durance (2007), donde establecen que el número óptimo de participantes en este tipo de ejercicios debe ser reducido, a fin de garantizar la calidad del juicio experto y la operatividad metodológica. En este sentido se seleccionaron cuatro expertos en materia de turismo y desarrollo territorial de la zona; tres expertos en el área de biodiversidad, cuatro académicos, además de cuatro integrantes del sector comercial y empresarial. Posteriormente los resultados fueron sometidos a la opinión de los actores locales en talleres de análisis y opinión, tal como lo recomiendan Cornejo et al. (2019).

Básicamente, el proceso metodológico consta de cinco fases:

La siguiente fase corresponde a la clasificación de variables, misma que se obtiene a partir de la construcción de una matriz de entrada M, conocida como Matriz de análisis estructural. De esta manera, cada una de las celdas que integran la matriz M, representan la dimensión en que cada una de las variables i repercute en la variable j. En cada uno de los pares conformados por las variables i y j, se debe contestar a la pregunta: ¿i tiene una influencia directa sobre j? Si la respuesta es afirmativa, entonces se determina el grado de influencia acorde a la percepción de los expertos, a decir: débil, media, alta o potencial; por tanto, con base en esta percepción, los valores en las celdas de la matriz M serán:

En la diagonal principal de la matriz M, el valor de las celdas será cero ().

De acuerdo con la matriz M, se evalúa la Influencia Directa general y la Dependencia Directa de cada una de las variables en el sistema de la matriz M. A su vez, los valores de y están determinados por las siguientes fórmulas:

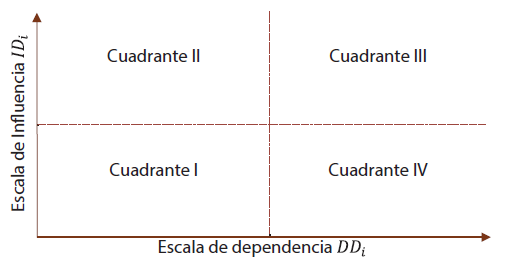

Por su parte, el algoritmo del software MicMac analiza la dispersión de las interacciones en el sistema, lo que permite clasificar las variables en cuatro grupos de acuerdo con los valores de IDi y DDi en una figura, tal como la que se muestra a continuación:

Figura 1. Clasificación de variables con base en el análisis de prospectiva

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la figura anterior, en cada cuadrante se clasifican las variables de la siguiente forma:

En general, la clasificación de las variables cambia de acuerdo con las iteraciones del sistema, esto es, de acuerdo con el nivel de influencia y dependencia. Lo anterior trae consigo el ajuste de cada variable de acuerdo con su posición jerárquica en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo. De esta manera, es posible apreciar cuáles serán las variables que tendrán mayor relevancia en el tiempo y cuales las que tengan un mayor impacto en la región, ya sea positivo o negativo según sea el contexto de la variable.

4. Resultados

A partir de lo planteado por Mattioli et al. (2023) y Antonescu (2023), la primera etapa consistió en realizar el diagnóstico de la región a partir de los ejes establecidos en la metodología.

Las matrices que componen el FODA, se corresponden con los siguientes ejes:

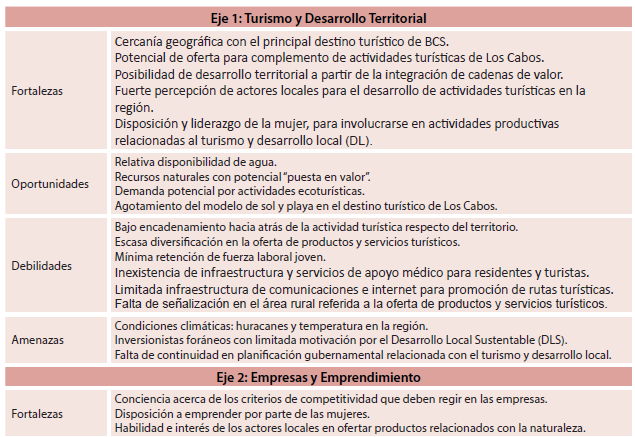

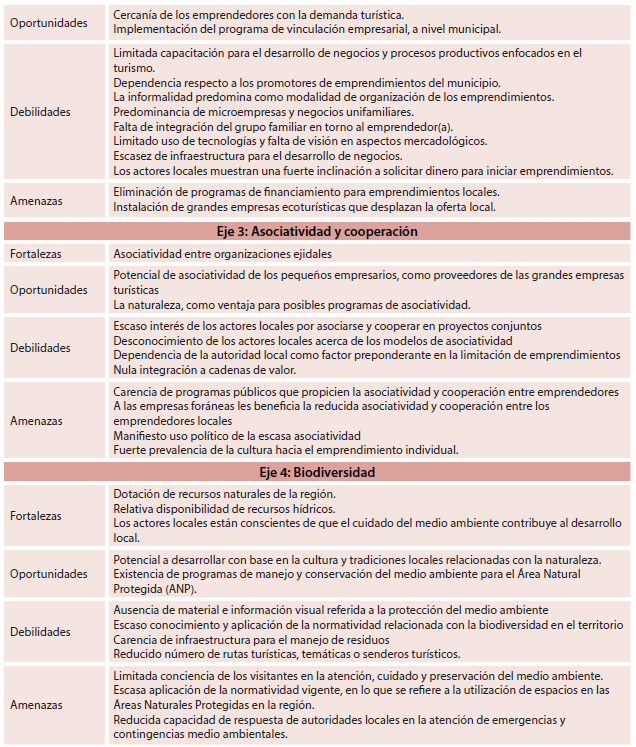

Los ejes propuestos fueron seleccionados en función de las características territoriales en lo económico, social y ambiental, mismos que fueron presentados, validados y reformulados (cuando el caso así lo requirió) a partir de la retroalimentación de los actores locales; de esta manera, las matrices resultantes fueron:

Tabla 1. Matrices FODA

Fuente: elaboración propia, a partir de la participación colaborativa de especialistas y stakeholders.

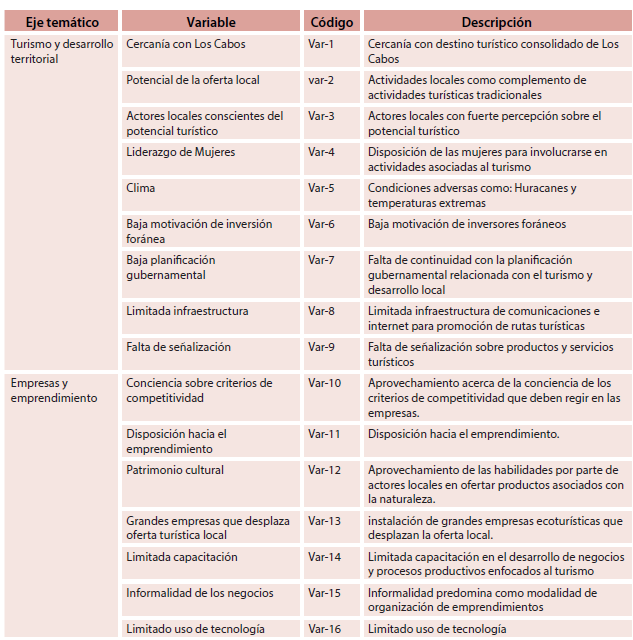

Una vez realizado el FODA, se procedió al análisis de reflexión colectiva. La implementación de este tipo de análisis, permitió reconocer las variables que reflejan un mayor peso en las matrices FODA, lo que dio como resultado la tabla 2, el cual contiene 27 variables representativas de la región, mismas que resaltan las principales variables para cada uno de los cuatro ejes temáticos. En la elaboración del análisis estructural participaron 11 expertos en los diversos temas, entre los que se incluyen académicos, biólogos y emprendedores de la región.

Para la conformación de la matriz de análisis estructural, cada uno de los expertos ponderó -con base en sus conocimientos y experiencias- la repercusión de cada asociación de variables. Para unificar los criterios de evaluación y ponderación, se procedió a calcular el estadístico de la “moda”, a fin de asignar un valor en cada relación de variables.

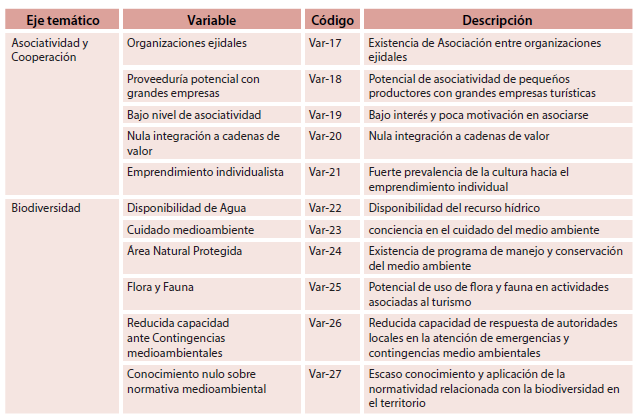

Tabla 2. Variables asociadas a los 4 ejes temáticos de la región Cuenca de Santiago

Fuente: elaboración propia.

Tal como se mencionó en la metodología, los cálculos se realizaron en el software MicMac. Los resultados obtenidos a partir de las relaciones directas, indirectas y potenciales, representan la visión actual y la visión de futuro. La visión actual (o de corto plazo), corresponde a los valores unificados por parte de los expertos a partir del estadístico de la “Moda”; estos valores se capturan en una tabla denominada Matriz de Influencias Directas (MID). La visión de futuro -a mediano plazo- resulta de las iteraciones que arroja el software MicMac, las cuales dan como resultado una Matriz de Influencias Directas Potenciales (MIDP). La visión de futuro (en el largo plazo) se obtiene a partir las propias iteraciones de las variables, pero de forma indirecta; es decir, toma como base los resultados de la MIDP, lo que resulta en una nueva matriz llamada Matriz de Influencias Indirectas Potenciales (MIIP).

Las matrices antes referidas dan como resultado la clasificación de variables, mismas que se presentan a continuación.

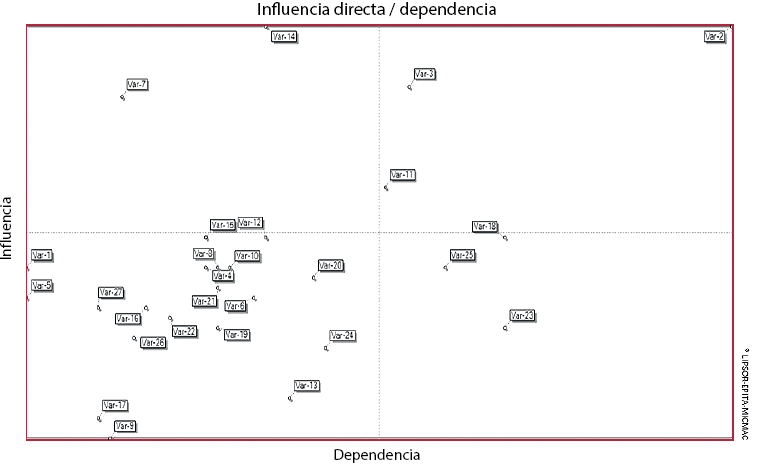

Figura 2. Clasificación de variables con base en el análisis de prospectiva de corto plazo

Fuente: elaboración propia a partir del software MicMac.

En el escenario de corto plazo se pueden apreciar que 19 de las 27 variables se clasificaron en el cuadrante I, el cual se caracteriza por tener variables con un débil poder de dependencia y débil poder de influencia, lo cual pone en una situación de autonomía a las variables, es decir, su impacto en el corto plazo se prevé de poco alcance. Lo anterior implica que estas variables están desconectadas del sistema de variables, y por tanto su repercusión no es de gran impacto en el presente. Por ejemplo, si tomamos como referencia la Var-6 que se refiere a la baja motivación de inversión foránea, esta variable al situarse en el cuadrante I, no tiene gran repercusión en el presente, podría en el futuro, pero en el corto plazo no genera mayor impacto en el sistema de variables que caracteriza a la región, de ahí que se catalogue como variable autónoma.

En el cuadrante IV se encuentran tres de las 27 variables, éstas tienen la característica de que su comportamiento a futuro se ve influenciado por otras variables. En este sentido se tiene por ejemplo a la variable Var-18 que refiere a la potencial asociatividad de pequeños productores locales con grandes empresas turísticas. En términos interpretativos, se puede argumentar por ejemplo que, la posible asociatividad, el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de la flora y fauna en actividades turísticas dependen fuertemente de la activación de otros factores del sistema de variables. Tal como se ha señalado anteriormente, en el cuadrante cuatro del análisis prospectivo, estas variables presentan una alta dependencia dentro del sistema, lo que implica que su manifestación efectiva está condicionada por el comportamiento de otras variables.

En el cuadrante II, que se caracteriza por agrupar variables con alto nivel de influencia, pero bajo nivel de dependencia, se agruparon apenas dos variables, la Var-7 y la Var-14. Es de llamar la atención que una falta de continuidad con la planificación gubernamental relacionada con el turismo y el desarrollo local tenga una alta influencia, al menos en el corto plazo, sobre otras variables del sistema. En este sentido sí es necesario que los planes gubernamentales puedan tener una continuidad, no sólo por el impacto de largo plazo, sino por el impacto de corto plazo, pues lo que se desarrolla en lo inmediato tendrá un impacto en el futuro. Aparece también en escena, la variable de capacitación (Var-14), tiene sentido que esta variable se clasifique en este cuadrante, ya que la capacitación como tal, ejerce un alto nivel de influencia sobre otras variables, en específico sobre las que se relacionan al emprendimiento.

Finalmente se tiene el cuadrante III, donde se agrupan las variables clave, aquellas con alto nivel de influencia y dependencia. En este cuadrante se encuentran las variables Var-3, Var-2 y Var-11. Esto implica que se destaquen las actividades locales como complemento de actividades turísticas tradicionales, así como la fuerte percepción sobre el potencial turístico. A las variables anteriores, se agrupó la disposición hacia el emprendimiento. En este sentido, los ejes de turismo y desarrollo territorial y empresas y emprendimiento toman especial relevancia sobre el corto plazo, por lo cual crear estrategias de corto plazo orientadas al desarrollo del territorio y al emprendimiento, son las que tendrían mayor impacto en la región.

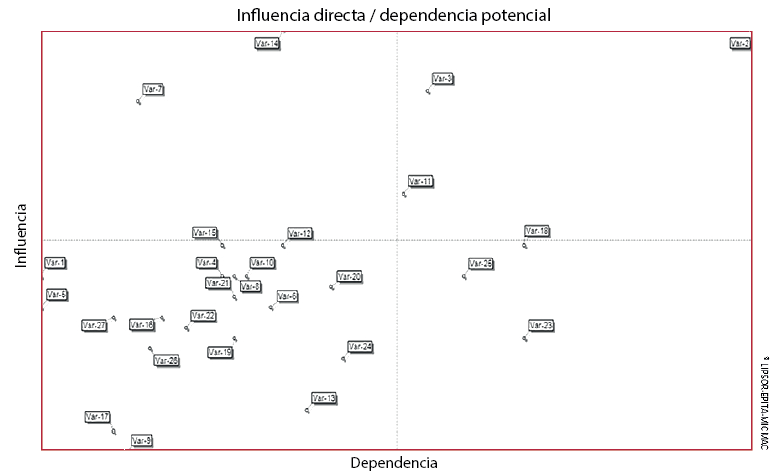

En la Figura 3, se puede apreciar la clasificación de variables en el mediano plazo. Los resultados no distan de ser diferentes que, en el corto plazo, pues, se puede apreciar que las mismas variables que se agruparon en los distintos cuadrantes, se agruparon sin cambios. En este sentido, se puede argumentar que el sistema en el corto y mediano plazo no genera importantes cambios en las variables y, si los hubiese, serían mínimos.

Fuente: elaboración propia a partir del software MicMac.

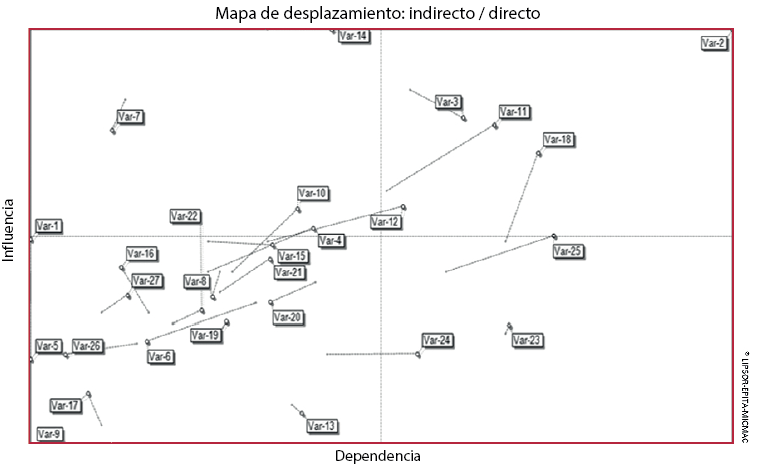

La clasificación de variables con base en su nivel de dependencia e influencia en el largo plazo se presenta en la figura 4. Un breve análisis, permite observar que 13 de las 27 variables se concentran en el primer cuadrante. Como se mencionó anteriormente, estas variables se caracterizan por ser independientes del sistema, por lo que su comportamiento no depende de lo que suceda con las otras variables.

En la sección II, se aprecia que solo se presentan las variables Var-7 y Var-14 (éstas también se ubicaron en el cuadrante de corto y mediano plazo); sin embargo, al aplicar el cruce de largo plazo, se incorpora la variable aprovechamiento acerca de la conciencia de los criterios de competitividad que deben regir en las empresas (Var-10); este resultado es relevante, dado que esta variable (que se ubica en el eje de análisis de empresas y emprendimiento) puede llegar a tener un nivel alto de influencia en el sistema en el largo plazo. Asimismo, la variable disponibilidad de agua (Var-22), que en el corto y mediano plazo parecía no tener un mayor grado de influencia, ahora (en el largo plazo) si se establece como una variable que tendría un grado de influencia alto en el sistema.

Figura 4. Clasificación de variables con base en el análisis de prospectiva de largo plazo

Fuente: elaboración propia a partir del software MicMac.

En el cuadrante IV, en el que anteriormente solo se ubicaban las variables Var-18, Var-23 y Var-25, ahora sólo se mantienen las variables Var-23 y Var-25; a estas variables se une la Var-24, referida a la existencia del Área Natural Protegida. Este resultado es trascendente, por cuanto en el corto y mediano plazo dicha variable no reflejaba una mayor importancia, dado que se ubicaba en el cuadrante I, donde las variables se caracterizan por ser autónomas, es decir, sin mayor trascendencia en el sistema. En el horizonte de largo plazo, se prevé que la Var-25 presente un nivel alto de dependencia, es decir, que el comportamiento de esta variable será influenciado por las expectativas de otras variables, de ahí la importancia de reflexionar acerca de aquellos factores que pudieran ser motivo de cambio para el ANP Sierra La Laguna.

En lo que respecta al cuadrante III de las variables claves, se observa la incorporación de la Var-18, que refiere a la proveeduría potencial de pequeños productores locales con grandes empresas turísticas. Este resultado refleja la factibilidad de alcanzar uno de los productos que se busca obtener, como lo es la posible integración de los pequeños productores locales a las cadenas de valor de la actividad turística; si esta situación se pudiese hacer realidad, sería en un escenario de largo plazo, donde la variable tendría un alto impacto en cuanto a influencia y dependencia.

5. Discusión de resultados

El análisis presentado en este artículo, tiene sustento en la construcción de escenarios a futuro. Como lo mencionan Oliveira y Santos (2020), la construcción de escenarios ha adquirido trascendencia en el ámbito del turismo, dado que esta actividad presenta distintos focos de análisis, mismo que no -necesariamente- convergen en iguales puntos de vista. Desde el encuadre teórico del desarrollo local, lo anterior tienen sentido ya que está en sintonía con el proceso multidimensional que debe establecerse en los territorios y sectores económicos relevantes. Este contexto se explica por cuanto es muy amplia la diversidad de temas los que se abordan respecto de esta actividad, mismos que van desde lo económico y social hasta lo ambiental.

Los resultados obtenidos, destacan la importancia de la aplicación de estudios de prospectiva estratégica en el ámbito turístico, ya que se permiten establecer escenarios hacia el futuro, con base en la aplicación de una herramienta cuantitativa, la cual solo es válida si incorpora los puntos de vista y las percepciones de los actores clave de la región en estudio. Como argumentan Hernández, Rodríguez y Espinosa (2019), la complejidad de la actividad turística demanda estudios que incorporen

-no solo- el análisis cuantitativo sino también el cualitativo, de manera que esta última parte pueda llegar a tener un mayor peso en el análisis de del turismo como actividad económica.

En contraste con la teoría del desarrollo, Boisier (2005) estableció que los actores locales son protagonistas del desarrollo y que su participación en fundamental durante el proceso, es por ello que los escenarios prospectivos solo son válidos si incorporan las percepciones de los actores locales.

En general, son escasos los trabajos que han aplicado la metodología de prospectiva estratégica para el caso del turismo. Uno de los de mayor coincidencia, dada la aplicación metodológica, es el de Cornejo, Chávez y Espinoza (2019), en el cual se analiza la actividad del turismo de naturaleza para el caso del estado de Jalisco, donde sus resultados son similares a los que se obtuvieron en la presente investigación. Por ejemplo, una de las recomendaciones (en las que hay coincidencia), dado el análisis de prospectiva sobre el uso de recursos naturales, es la de crear normativas para el uso responsable de los recursos naturales; dicha recomendación también se plantea en la presente investigación, a partir de la generación de marcos regulatorios que promuevan la sostenibilidad ambiental en la región de Santiago. Otro punto de coincidencia es el aprovechar la cercanía con un destino de playa consolidado, en el caso de Jalisco, Puerto Vallarta, y en el caso de la cuenca de Santiago, Los Cabos.

A nivel internacional, se puede mencionar el estudio de Folmer y Luján (2020), en el que analizaron el caso del turismo en La Pampa, Argentina. En sus resultados existe un punto en común, este se refiere a la necesaria participación del estado, como un ente capaz de potenciar las actividades locales en el territorio. Como se pudo constatar, uno de los resultados es la falta de continuidad de los planes gubernamentales relacionados con el turismo y el desarrollo económico local y su impacto en el corto plazo, en particular cuando se debe asumir que la continuidad de los planes y los proyectos gubernamentales, debe constituir una parte sustancial en el proceso de desarrollo del territorio. Otro de los estudios a nivel internacional es el de Marulanda et al. (2021), en el cual se analiza la región Norte de Santander, en Colombia, hacia el año 2030. En coincidencia con dicho trabajo, se requiere que las empresas locales sean competitivas ante los retos que implica la sostenibilidad de la actividad turística respecto de la biodiversidad de la que se busca aprovechar. En los resultados obtenidos en la presente investigación, este es un elemento que tendría impacto sobre el largo plazo, mismo que debe ser atendido para poder potenciar el desarrollo en la región.

Cabe mencionar algunos desafíos a partir del análisis prospectivo y los resultados, entre ellos se puede destacar la continuidad en los planes gubernamentales, ya que es necesario el compromiso gubernamental para mantener estrategias de largo plazo. Otro de los desafíos radica en la dependencia del destino turístico de Los Cabos, lo cual puede limitar la identidad y autonomía del destino emergente.

Por otro lado, a diferencia de los estudios centrados en diagnósticos estáticos, el presente trabajo incorpora la metodología de prospectiva como herramienta para anticipar posibles escenarios desde una lógica participativa territorial. Asimismo, a partir del uso del software MicMac, permitió establecer relaciones de influencia y dependencia entre variables de forma sistemática, algo que ha sido poco explorado particularmente en al ámbito de los contextos actuales para el turismo.

En términos generales, existe bastante coincidencia en los elementos y variables que se analizan en este estudio respecto de la actividad turística, bajo un enfoque de prospectiva en el que integran diversos temas que rigen el comportamiento del territorio. En este sentido, es posible aseverar que la metodología planteada, así como los resultados obtenidos, deben de tener eco en los tomadores de decisiones a fin de que impulsen estrategias de crecimiento del turismo en el territorio en estudio, con base en un modelo sustentado en herramientas cuantitativas y una activa participación de los actores locales.

6. Conclusiones

En el marco del desarrollo sustentable y tomando como base un horizonte hacia el 2030, a fin de contextualizar la actualidad y futuro de la región ecoturística de la Cuenca de Santiago, los resultados del análisis de prospectiva estratégica pueden ayudar a los tomadores de decisiones a definir proyectos, obras y servicios hacia actividades que puedan influir de manera positiva en el devenir turístico de la región. En este sentido, la clasificación de variables en un horizonte de corto plazo, permite observar que el 70% de estas variables tienen un débil poder de dependencia y, al mismo tiempo, una débil influencia sobre las demás variables; esta situación limita el margen de maniobra para implementar estrategias que impacten -positivamente- sobre la región a través de diversas vías. Sin embargo, una de las variables con capacidad de influir sobre la región en el corto plazo, es la de planificación gubernamental, en este sentido, una falta de continuidad en los planes gubernamentales repercute en la región. Por tal razón, se recomienda que el gobierno (local y federal) mantenga una línea de continuidad en la región (en particular en lo que se refiere al turismo en su relación con la naturaleza), para que las políticas aplicadas puedan tener resultados acordes a las expectativas de los actores locales.

Al mismo tiempo, destaca la falta de capacitación como una de las variables que presenta una elevada influencia sobre el resto; si hay una variable que debe ser atendida (desde las estrategias para impulsar el emprendimiento) debe ser la capacitación. Dado lo anterior, es recomendable la creación de un programa municipal de capacitación técnica para emprendedores turísticos. Aunado a lo anterior, y sobre este mismo horizonte de corto plazo, se destacan como variables claves, con alto grado de influencia y dependencia, la fuerte percepción del potencial turístico y la disposición de la población para iniciar proyectos productivos. En este sentido, se recomienda considerar estos resultados con el objetivo de impulsar políticas que apoyen a los actores locales con programas de apoyo al emprendimiento.

En lo que corresponde al horizonte de mediano plazo, el sistema de variables no cambió en su clasificación. Este resultado muestra -de algún modo- cierta estabilidad en el sistema de variables, lo cual brinda a los planificadores de políticas públicas un grado de certidumbre respecto de las estrategias de apoyo a la región, por cuanto -se considera- que estas no se verían afectadas en el corto y mediano plazo.

Con respecto al largo plazo, sí hubo un cambio en el sistema de variables, ya que solo el 48% de las variables se clasificaron en el cuadrante 1; como ya se mencionó, estas variables se caracterizan por ser independientes, es decir, no muestran repercusión alguna sobre las demás. Las variables de poca influencia, pero alta dependencia, se concentran en el cuadrante 4, en el cual la variable de Área Natural Protegida refiere la existencia del programa de manejo y conservación del medio ambiente; en este sentido contar con este programa permite concluir que, si bien no tendría un impacto a partir de su influencia sobre las demás variables, sí sería muy dependiente del resto.

En el horizonte de largo plazo, destacó el desplazamiento de dos variables que por sus características resultan relevantes en el sistema de variables, que son: Criterios de competitividad y disponibilidad de agua. Estas dos variables que se clasificaron en el corto y mediano plazo sobre el cuadrante 1, se desplazaron hacia el cuadrante 2 en el largo plazo. Lo anterior implica, por un lado, que la variable de criterios de competitividad, al ubicarse sobre el cuadrante 2 tendría un alto impacto sobre el ámbito del emprendimiento. Por otro lado, se debe tener en cuenta la disponibilidad de agua en la región, ya que su influencia es relevante en el largo plazo. La disponibilidad de agua en esta región es limitada, pero (a diferencia de otras zonas de Los Cabos) hay escurrimientos espasmódicos y subterráneos, por tanto, al contar con este importante recurso se debe gestionar de buena manera en beneficio de los habitantes.

Finalmente, sobre el horizonte de largo plazo, se prevé que la posible existencia de una potencial proveeduría de productores locales con empresas turísticas de Los Cabos. Este resultado es factible de lograr, a partir de la integración de los pequeños productores con las cadenas de valor de la actividad turística. El resultado, por supuesto, debe acompañarse de la implementación de estrategias en apoyo a esos emprendedores, solo así sería posible hacer realidad el escenario que los expertos visualizan puede darse en este horizonte.

Referencias bibliográficas

Alburquerque, F. (2017). El enfoque del desarrollo económico local: una visión desde la política pública. Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, 6(2), 6-26. https://doi.org/10.26754/ojs_ried/ijds.267

Antonescu, D. (2023). SWOT analysis at the territorial level: Tool to support strategic planning and management of complex territorial systems in the mountain area. Case study: Dornelor Basin. En Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges (pp. 775–792). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_50

Boisier, S. (2005). ¿Hay espacio para el desarrollo local en la globalización? Revista de la CEPAL, (86). https://desarrolloyeconomiasocial.com/index.php/oidles/article/view/575

Chalapud, E. (2022). Evolución de la prospectiva estratégica: un análisis bibliométrico. RHS, Revista Humanismo y Sociedad. 10(2), 1-15. https://doi.org/10.22209/rhs.v10n2a01

Chinde, P. I., Labarca, N. y Cuétara, L. M. (2021). Análisis teórico del desarrollo local sostenible y su incidencia socioeconómica en las comunidades rurales. Polo del Conocimiento, 6(1), 1417-1428. https://doi.org/10.23857/pc.v6i1

Cornejo, J. L., Chávez, R. M. y Espinoza, R. (2019). Prospectiva del turismo de naturaleza en la costa de Jalisco. Investigaciones Turísticas (17), 189-212. http://doi.org/10.14198/INTURI2019.17.09

Folmer, O. y Luján, M. (2020). Estudio de prospectiva del sector turismo en La Pampa, Argentina. Revista Huellas, 24(1), Instituto de Geografía, EdUNLPam. http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/huellas

Gallego, R. y García, Y. (2024). Fundamentos teóricos en función del desarrollo local, el hábitat y la vulnerabilidad social. Revista Conrado, 20(s1), 85-92. http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v20n98/1990-8644-rc-20-98-85.pdf

Garrigó L., Torres, I., Puentes, L. y Barrios, M. (2023). Enfoque prospectivo estratégico en función del desarrollo del municipio Nuevitas hacia el 2030. Revista científica Retos de la Dirección. 17(1), 30. http://scielo.sld.cu/pdf/rdir/v17n1/2306-9155-rdir-17-01-e23104.pdf

Gidebo, H. B. (2023). Linking livelihood and biodiversity conservation in protected areas: Community-based tourism development perspective from developing country. Tourism Geographies, 25(1), 34–52. https://doi.org/10.1177/14673584221102699.

Godet, M. (2000). The art of scenarios and strategic planning: tools and pitfalls. Technological Forecasting and Social Change, 65(1), 3-22. https://doi.org/10.1016/S0040-1625(99)00120-1

Godet, M. y Durance, P. (2007). Prospectiva estratégica: problemas y métodos. Cuadernos de LIPSOR, 104(20), 169-187.

Hernández, X., Pérez, Z., Rodríguez, M. L., Hernández, L. M., y Badillo, I. (2025). Social entrepreneurship and SDGs in rural tourism communities: a systemic approach in Yecapixtla, Morelos, Mexico. World, 6(2), 71. https://doi.org/10.3390/world6020071.

Hernández, Y., Rodríguez, M. y Espinosa, M. A. (2019). Planeación estratégica en las organizaciones turísticas. Alfa publicaciones, 1(3), 30-38. https://doi.org/10.33262/ap.v1i3.4

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). (2022). Mapas Interactivos 2022. Instituto Mexicano del Seguro Social. http://datos.imss.gob.mx/mapas-interactivos

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2019). CensosEconómicos2019. https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/

Lechuga, J. y Leyva, O. (2019). Escenarios 2020 del orden mundial. Análisis desde la prospectiva estratégica. Ánfora, 27(48), 141-166. https://doi.org/10.30854/anf.v27.n48.2020.672

Li, Y., Xinying, Z., Zhang, C., Yang, X. (2024). Sustainable entrepreneurship in tourism: The interaction between tourism enterprise and community. Journal of Hospitality and Tourism Management, 60, 429–440. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2024.09.001.

Marulanda, C., Cordero, M., Barrientos, E. y Lesmes, A. (2021). Prospectiva turística de Norte de Santander 2030 como base estratégica sostenible hacia la competitividad económica. Revista Aglala, 12(2), 165-179. https://revistas.uninunez.edu.co/index.php/aglala/article/view/1996

Mattioli, L., Blanco, A., Soria, M. y Henríquez, M. (2023). Aportes de la prospectiva a la construcción de futuros en el proceso de planificación territorial. Eutopia, Revista de Desarrollo Económico Territorial,(23),32-56. https://doi.org/10.17141/eutopia.23.2023.5914.

Medina, J., Becerra, S. y Castaño, P. (2014). Prospectiva y política pública para el cambio estructural en América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/ec0f284f-db91-4c1c-9f6e-c14285fc2d83/content

Molina, E. (2007). Continuidades y rupturas entre la actual teoría del desarrollo local y las “viejas” teorías del desarrollo latinoamericano. Reflexiones, 86(2), 65-74. https://www.redalyc.org/pdf/729/72920537005.pdf

Oliveira, C. y Santos, N. (2020). Los análisis prospectivos del turismo: construcciones de escenarios mediante la técnica Delphi. Cuadernos de turismo, 46, 643-648.

ONU. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago.

Romero, M. y Cazarín, A. (2024). Prácticas socio territoriales y desarrollo endógeno-local: un análisis de las extensiones de educación media superior para la movilidad social y desarrollo en el estado de Tlaxcala. Entramados, 11(15), 194-210. https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/entramados/article/view/7959

Tello, M. (2010). Del desarrollo económico nacional al desarrollo local. Revista CEPAL, 102, 51-67. https://doi.org/10.18356/3b5baf79-es

Vázquez, A. B. (2000). Desarrollo endógeno y globalización. Revista EURE-Revista de Estudios Regionales, 26(79). https://doi.org/10.4067/S0250-71612000007900003

Vargas, F. y Esquivel, R. (2023). Análisis a la evolución de la contextualización del desarrollo local en Ecuador. Antecedentes y conceptos. Unidades EPISTEME, 10(3). https://doi.org/10.61154/rue.v10i3.3172

Yin, J. y Rui, J. (2023). Sustainable endogenous development path based on rural local elite governance model: A case study of Xiamen. Sustainability, 15(11), 8882. https://doi.org/10.3390/su15118882.