ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DEL TURISMO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE MÉXICO: TRES DÉCADAS DE INVESTIGACIÓN

Resumen

En este artículo se analiza el estado del arte de la investigación del turismo en Áreas Naturales Protegidas (ANP) bajo regímenes estatales, municipales y voluntarios a través del método Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Se identificaron 24,843 documentos en Scopus©, Web of Science©, y Google Scholar; sin embargo, solo 131 artículos cumplieron con los criterios de inclusión para su análisis (arbitrados, empíricos, etcétera). Los resultados indican que el estudio de turismo en ANP en México es un campo emergente, ya que, si bien la producción ha sido significativa en la última década, los temas y problemas muestran poca evolución. Referente a los autores de los artículos y a las redes de colaboración, se identifican vínculos limitados lo que infiere la dificultad para atender temas y problemas complejos del fenómeno turístico. Por lo que se recomienda fortalecer las redes interdisciplinarias e interinstitucionales mediante políticas científicas que promuevan coautorías, creación de redes regionales y financiamiento para proyectos donde participen diversas universidades. Al mismo tiempo se exhorta a la academia a ampliar la perspectiva en el estudio del turismo en ANP.

Palabras clave: PRISMA, Turismo Basado en la Naturaleza, Áreas Protegidas, gestión, México.

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF TOURISM IN PROTECTED NATURAL AREAS OF MEXICO: THREE DECADES OF INVESTIGATION

Abstract

This article analyzes the state of the art of tourism research in Protected Natural Areas (PNAs) under state, municipal, and voluntary regimes through the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) method. A total of 24,843 documents were identified in Scopus©, Web of Science©, and Google Scholar; however, only 131 articles met the inclusion criteria for analysis (peer-reviewed, empirical, etc.). The results indicate that the study of tourism in PNAs in Mexico is an emerging field, since although production has been significant in the last decade, the themes and problems show little evolution. Regarding the authors of the articles and collaboration networks, limited links are identified, which infers the difficulty in addressing complex themes and problems of the tourism phenomenon. Therefore, it is recommended to strengthen interdisciplinary and inter-institutional networks through scientific policies that promote co-authorships, creation of regional networks, and funding for projects involving diverse universities. At the same time, academia is urged to broaden the perspective in the study of tourism in PAs.

Keywords: PRISMA, Nature-based tourism, Protected areas, management, Mexico.

1. Introducción

Si bien, la génesis de las ANP radica en la conservación de la biodiversidad, en el caso mexicano, desde la década de los noventa del siglo pasado se ha impulsado su aprovechamiento turístico. En este sentido, el discurso conservacionista posiciona esta actividad como instrumento de desarrollo sostenible, ya que bajo una gestión adecuada puede promover beneficios socioeconómicos como la generación de empleos locales y generación de divisas, así como contribuir a la conservación biológica (Ceballos, 1994; CONANP, 2018).

No obstante, la praxis revela que la gestión inadecuada del Turismo Basado en la Naturaleza (TBN) puede ocasionar problemas como la erosión del suelo, la degradación de ecosistemas, conflictos sociales, transformación del espacio, entre otros problemas que, de forma general engloban desafíos sociales, ambientales y económicos para las ANP (Brenner y Job, 2022; Bringas y Ojeda, 2000; Córdoba, 2006).

La investigación sobre la actividad turística en ANP ha sido abordada desde múltiples perspectivas que incluyen la evaluación de impactos ambientales, la planificación y gestión territorial, así como su papel como factor de territorialización y apropiación del espacio (Cabrera et al., 2024). A nivel internacional, se han desarrollado diversas revisiones bibliográficas sistemáticas que abordan aspectos específicos del fenómeno, tales como la gobernanza del turismo en ANP (Sarhan et al., 2024) y los impactos socioeconómicos experimentados por las poblaciones locales (Thapa et al., 2022). Otros estudios han particularizado el análisis en categorías específicas de ANP, como el trabajo de Donici y Dumitras (2024), quienes examinan el TBN en parques nacionales europeos, o el de Cabrera et al. (2024), que analizan el estado del conocimiento sobre ecoturismo en reservas de la biosfera mexicanas.

Sin embargo, aún no se ha identificado ni analizado la evolución, características y resultados de la investigación turística realizada en las principales categorías de ANP mexicanas durante las últimas tres décadas. Si bien Cabrera et al. (2024) analizan la dinámica turística en reservas de la biosfera de México, su estudio se limita únicamente a esta categoría de ANP, dejando un vacío considerable en el conocimiento integral del fenómeno. Por lo tanto, este artículo pretende atender esta limitante mediante el análisis de la vasta producción científica existente, frecuentemente dispersa e ignorada, con el objetivo de proporcionar una visión comprehensiva del estado actual de la investigación turística en el conjunto de las ANP mexicanas.

México cuenta actualmente con 232 ANP federales (CONANP, 2024), además de un número considerable de áreas protegidas bajo regímenes estatales, municipales y voluntarios que, aunque desarrollan actividades turísticas, son estudiadas con menor frecuencia. A esto se suma la proyección de nuevos decretos de ANP bajo el proyecto Mex30x30, que promueve la protección del 30% del territorio nacional (CONANP, 2025). Ante este panorama, surge la necesidad de analizar el estado del arte de la investigación turística en ANP mediante el método PRISMA, que garantiza un análisis riguroso y exhaustivo de la literatura existente. El presente artículo persigue varios objetivos específicos: analizar la dinámica y características de la producción científica relacionada con el turismo en ANP, e identificar los vacíos de investigación existentes en las últimas tres décadas.

Con ello se da respuesta a los siguientes interrogantes: a) ¿cuál ha sido la evolución de la producción científica de turismo en ANP en las últimas tres décadas?; b) ¿cuáles son los artículos más influyentes sobre turismo en ANP de México?; c) ¿quiénes son las y los autores más citados en la investigación y qué redes de colaboración han desarrollado?; d) ¿cuáles son las revistas científicas más relevantes para la publicación de artículos sobre turismo en áreas naturales protegidas?; e) ¿cuáles son los principales temas y problemáticas abordados?; y f ) ¿cuáles son las ANP de México más estudiadas en la literatura científica?

Por consiguiente, se pretende detectar temas ampliamente estudiados, así como áreas de estudio poco exploradas, a fin de orientar futuras líneas de investigación en el ámbito académico. Asimismo, el mapeo de autores y redes de colaboración e instituciones arroja luz sobre la modalidad cómo se lleva a cabo la investigación en México relacionada con el TBN, lo cual puede promover nuevas sinergias entre investigadores fortaleciendo la cooperación científica. Por otro lado, la síntesis de los resultados de las publicaciones identificadas, junto con la identificación de lagunas de conocimientos, puede contribuir a mejorar la gestión del turismo en ANP y facilitar la toma de decisiones informadas.

En las siguientes secciones se detalla primero la metodología adoptada para el cumplimiento de los objetivos planteados. Posteriormente, se presentan los resultados bajo tres aristas: la dinámica de la producción científica, el análisis de los autores y redes de colaboración, y las características generales de las investigaciones. Además, se identifican las ANP más estudiadas en relación con el turismo. Finalmente, se discuten los hallazgos y se exponen las conclusiones del estudio.

2. Metodología

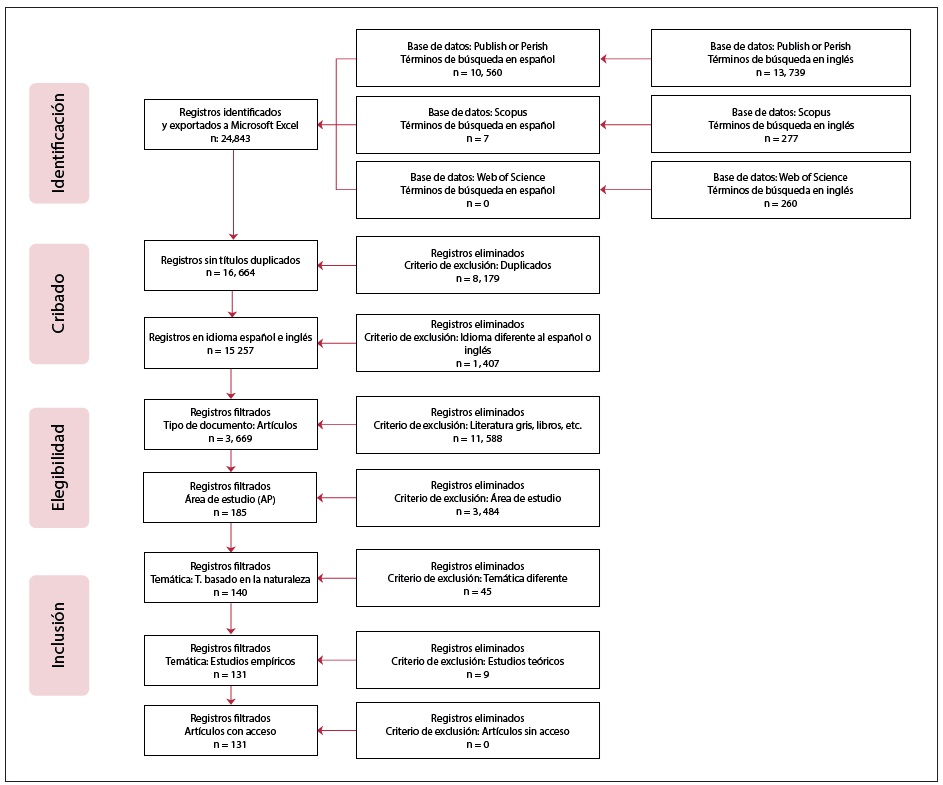

Se implementó el método PRISMA, el cual permite llevar a cabo un proceso sistemático y ordenado para la identificación de literatura e inclusión de documentos para analizar. Se estructura en cuatro etapas: identificación, cribado, elegibilidad e inclusión (Liberati et al., 2009; Page et al., 2021).

Las revisiones de literatura tradicionalmente emplean Scopus© y/o Web of Science© como fuentes de datos, ya que constituyen bases bibliográficas con extenso contenido de documentos científicos respaldados por rigurosos procesos de revisión e indexación (Pranckutė, 2021). No obstante, Brenner y Job (2022) advierten sobre las limitaciones de depender exclusivamente de estas bases de datos, pues excluyen investigación valiosa publicada en revistas no indexadas, creando así sesgos sistemáticos en la selección de fuentes. Por lo tanto, en el presente estudio se consideró la combinación de Scopus©, Web of Science© y Google Scholar con el objetivo de ampliar el espectro de búsqueda y reducir estos sesgos de selección.

En la etapa de identificación, se realizó la búsqueda de los términos [“*turismo” AND “área*” AND “protegida*” AND “México”] [“*tourism” AND “protected” AND “area*” AND “Mexico”] [“*turismo” AND “reserva*” AND “biosfera” AND “México”] [“*tourism” AND “biosphere*” AND “reserve*” AND “Mexico”] [“*turismo” AND “parque*” AND “nacional*” AND “México”] [“*tourism” AND “national*” AND “park* “AND “Mexico”], en los campos de título, resumen, y palabras clave. Como intervalo de tiempo, se consideraron todos los estudios publicados hasta diciembre de 2023. De este proceso resultó un total de 24,843 documentos, los cuales se integraron en una base de datos de Microsoft Excel para su procesamiento de forma manual durante las etapas de selección y elegibilidad.

Para ello, se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: artículos de estudios empíricos realizados en ANP mexicanas (de régimen federal, estatal, municipal y voluntario), publicados en idioma español e inglés, así como en revistas que garantizaran un proceso riguroso de revisión por pares, y artículos con acceso completo del texto. Por ende, todo documento ajeno a estos criterios fue excluido.

Finalmente, en la etapa de inclusión, que corresponde a la última etapa del método PRISMA, se realizó el análisis de contenido de 131 artículos, mismos que cumplieron con los criterios de inclusión anteriormente mencionados. La figura 1 ilustra de manera resumida el proceso implementado.

Figura 1. Método PRISMA aplicado

Fuente: Elaboración propia con base en Moher et al. (2009) and Page et al. (2021).

3. Resultados

3.1. Evolución de la producción científica del turismo en ANP de México

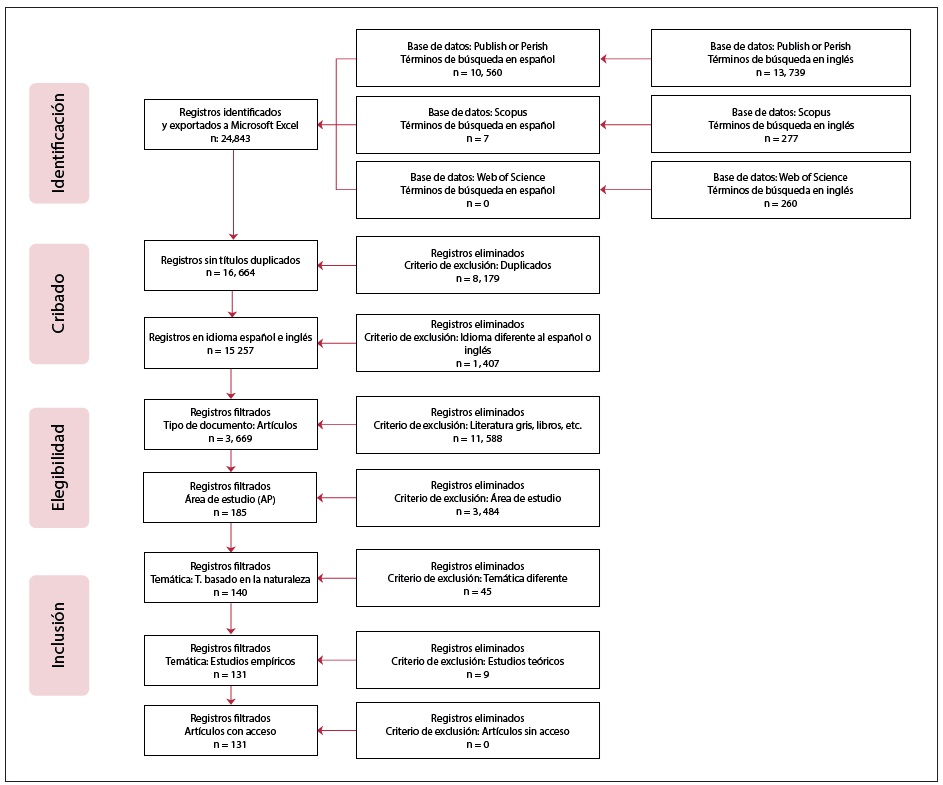

El análisis de la producción científica sobre turismo en ANP de México ha mostrado fluctuaciones significativas a lo largo del tiempo (ver figura 2). Es relevante destacar que en 1994 se publicó la Estrategia Nacional de Ecoturismo en México, primer plan de acción que enfatizaba el aprovechamiento turístico de las ANP. Sin embargo, el análisis de los 131 artículos identificados en Scopus©, Web of Science© y Google Scholar, revela que la producción científica ha sido notablemente escasa durante toda la década de los noventa y el primer lustro de los años 2000. La primera publicación científica bajo esta temática se realizó en 1993.

Como puede observarse en la figura 2, entre 1993 y 2005, la producción científica fue incipiente, con un promedio de apenas un artículo publicado al año, incluso se identifican años sin registros, incluyendo 1994; a pesar de que en ese mismo año la Secretaría de Turismo institucionalizó el turismo en ANP bajo el discurso de aprovechar el potencial natural de México. Apenas a partir de 2012 se observa un crecimiento significativo en la producción científica, con fluctuaciones hasta 2018. El pico más alto se registra en 2019 con 20 publicaciones, seguido de 2020 con 19. No obstante, en 2021 y 2022 se evidencia la caída en el número de publicaciones, con solo nueve y cuatro respectivamente. Este fenómeno posiblemente se atribuye a los efectos del confinamiento de la pandemia por el covid-19, que no sólo afectó al turismo en ANP, sino también a la producción científica en diversas disciplinas.

Figura 2. Evolución de la producción científica sobre turismo en ANP

Fuente: Elaboración propia con base a la revisión sistemática.

3.2. Artículos más influyentes sobre turismo en ANP de México

La tabla 1 presenta los diez artículos más citados sobre turismo en ANP de México, según los registros de Google Scholar, Web of Science© y Scopus©. El análisis de las características generales de estos artículos revela que cuatro tienen autoría principal femenina. Respecto al idioma de publicación, ocho de los diez artículos más citados están escritos en inglés, lo que sugiere mayor visibilidad internacional. Asimismo, cuatro investigaciones han sido realizadas por autores adscritos a instituciones extranjeras, y la mayoría de los estudios se han realizado en ANP de carácter federal (para consultar los 131 artículos analizados consulte el anexo 1).

Respecto a la citación, se observan diferencias significativas entre las bases bibliográficas. Google Scholar registra un mayor número de citas en comparación con Scopus© y Web of Science©, esto puede atribuirse a su amplia cobertura ya que incluye documentos no indexados, aumentando así la cobertura, visibilidad y el acceso a publicaciones no indexadas en Scopus© o Web of Science© (que solo consideran trabajos publicados en revistas indexadas en estos bases de datos).

Sin embargo, la cantidad de citas también parece estar influida por la naturaleza de los temas abordados. Por ejemplo, el estudio de Bringas y Ojeda (2000) que analiza los efectos del turismo alternativo, publicado en español en la revista Economía, Sociedad y Territorio, es el más citado en Google Scholar con 355 citas, seguido de Ziegler et al. (2012), que examina la satisfacción de los turistas, con 318 citas. Es notable que ninguno de estos artículos se encuentra indexado en Scopus© o Web of Science©.

Por otro lado, se observa que algunos artículos como los de Agardy (1993) y García-Frapolli et al. (2007), presentan ligeramente mayor presencia en Scopus© que en Web of Science©. Sin embargo, en otros casos, las cifras de citación entre ambas bases bibliográficas coinciden; como ocurre con los estudios de Brenner y Job (2012) y Witt (2019), infiriendo que existe un reconocimiento similar entre Scopus© y Web of Science© dentro del ámbito académico.

En cuanto a los temas, los estudios con mayor impacto en citación abordan principalmente los impactos ambientales y sociales del turismo en ANP (véase abajo).

Tabla 1. Artículos sobre turismo en ANP de México más citados en Google Scholar, Web of Science©, y Scopus©.

Fuente: elaboración propia con base a la revisión sistemática.

3.3. Autores más destacados en la investigación sobre turismo en ANP de México y redes de colaboración

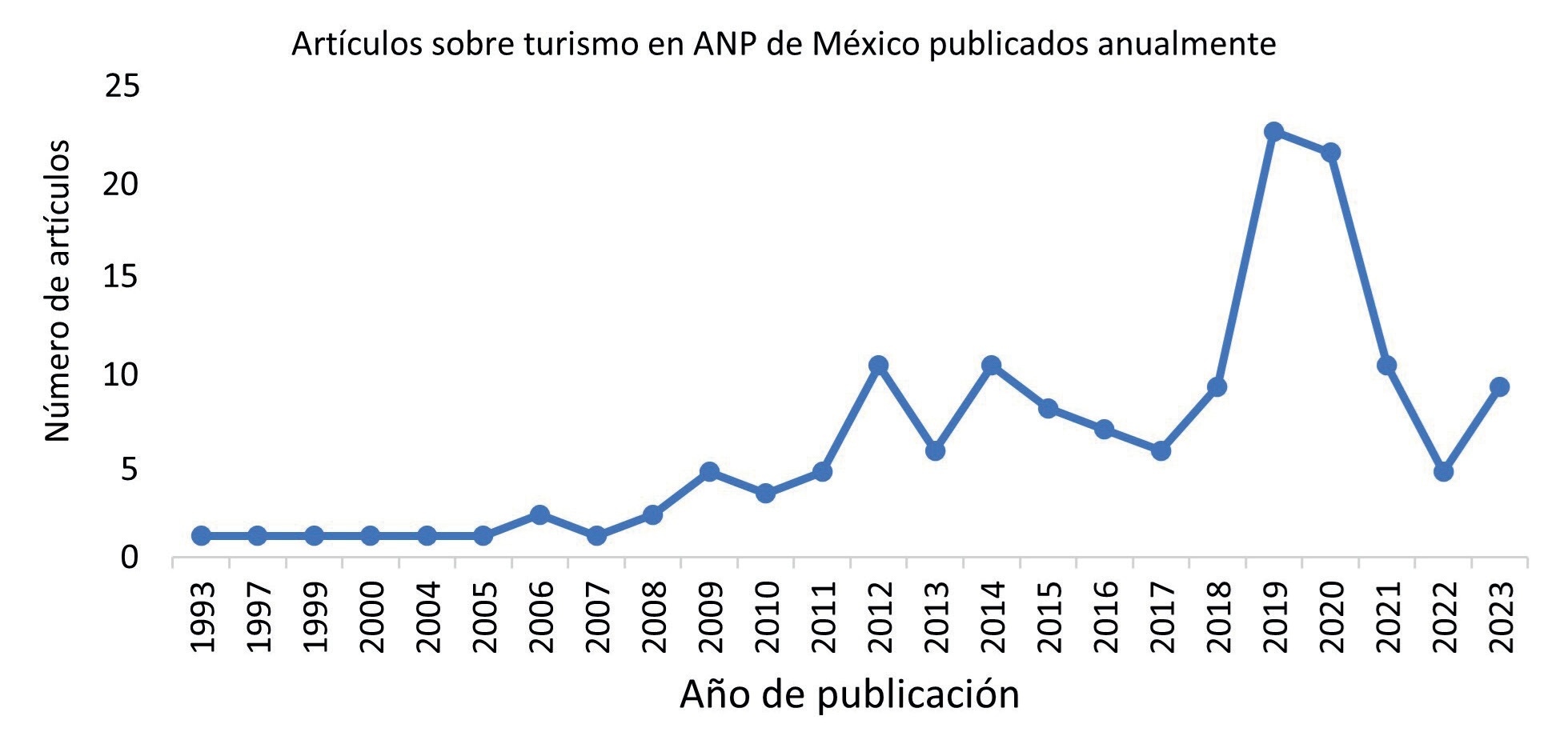

El diagrama a continuación presenta a los diez autores de los artículos más citados en torno al turismo en ANP de México. Cada nodo representa a un autor y a las instituciones de adscripción; y los vínculos entre nodos reflejan las colaboraciones entre los autores de los 131 artículos analizados. La representación en nodos, indica que, a mayor tamaño mayor colaboración.

La red está compuesta por varios grupos de colaboración, algunos autores como Bringas, (Colegio de la Frontera del Norte), Ziegler (Universidad de Victoria, Canadá), Ríos-Jara, E. (Universidad de Guadalajara) y García-Frapolli E., (Centro de Investigaciones en Ecosistemas-UNAM) entre otros, actúan como nodos centrales (color gris), es decir, conectan con distintas subredes (color celeste).

Dentro de los aspectos clave en la red, se puede identificar que, si bien, existe ligera colaboración nacional e internacional entre autores, la colaboración es limitada. Estos hallazgos, permiten identificar oportunidades para crear o fortalecer redes académicas.

Figura 3. Autores y redes de colaboración en la investigación sobre turismo en ANP

Nota: El tamaño del círculo indica el número de publicaciones en común entre autores.

Fuente: elaboración propia con base a la revisión sistemática.

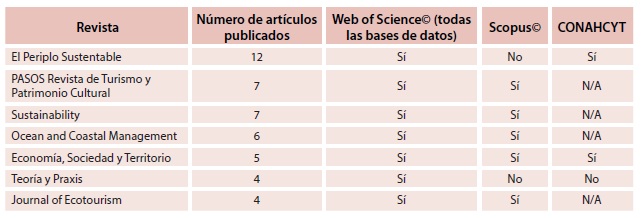

3.4. Revistas científicas más relevantes para la publicación de artículos sobre turismo en ANP

La producción científica sobre turismo en ANP se divulga principalmente en revistas especializadas en turismo, medio ambiente y sustentabilidad. Sin embargo, por su carácter multidisciplinario, el espectro de revistas es amplio: los 131 artículos analizados se distribuyeron en 75 revistas diferentes, dando evidencia de dispersión temática y metodológica en este campo de estudio. Respecto al idioma de publicación, existe un equilibrio notable entre el español (51.9%) y el inglés (48%), reflejando tanto la producción académica nacional como la proyección internacional de la investigación mexicana en esta área.

La tabla 2 presenta un listado de siete revistas, que concentran el mayor número de publicaciones. El resto de los artículos se encuentra disperso en revistas de diversas disciplinas, con una distribución que oscila entre tres, dos o una publicación por revista, confirmando la naturaleza fragmentada de la literatura en este campo emergente.

Entre las revistas con mayor número de publicaciones se encuentra El Periplo Sustentable, afiliada a la Universidad Autónoma del Estado de México, que concentra 12 artículos. En segundo lugar se ubican las revistas PASOS y Sustainability, ambas con siete publicaciones cada una. Estas últimas son revistas internacionales con sede editorial en España y Suiza, respectivamente. Le sigue la revista Ocean and Coastal Management, del Reino Unido, especializada en gestión de océanos y costas, con seis artículos sobre turismo en ANP de México. Este hallazgo resulta particularmente significativo, pues sugiere que el turismo en ANP mexicanas constituye un tema de creciente interés internacional. Asimismo, la presencia en estas publicaciones internacionales permite que la investigación mexicana alcance mayor impacto y visibilidad ante una audiencia académica global más amplia.

Por su parte, la revista Economía, Sociedad y Territorio, especializada en estudios regionales y editada por El Colegio Mexiquense, ha publicado cinco artículos sobre esta temática. Finalmente, se encuentran Teoría y Praxis y Journal of Ecotourism, ambas con cuatro artículos cada una.

La amplia variedad de revistas y especializaciones evidencia que en la investigación sobre turismo en ANP confluyen diversos aspectos ecológicos, geográficos, sociales y económicos, lo que ha propiciado que su estudio sea abordado desde múltiples disciplinas y, consecuentemente, publicado en revistas de diversas áreas del conocimiento. Esta dispersión multidisciplinaria refleja tanto la complejidad inherente del fenómeno turístico en espacios naturales protegidos como la necesidad de enfoques integradores y estudios comparativos para su comprensión plena.

Tabla 2. Revistas con más artículos publicados sobre turismo en ANP de México

Fuente: elaboración propia con base a la revisión sistemática.

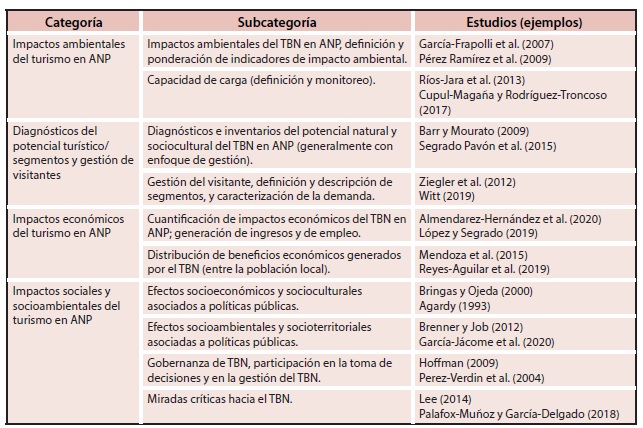

3.5. Temas/problemas abordados en los estudios sobre turismo en ANP

Del análisis de los 131 artículos, se identificaron temas y problemas recurrentes; con base en estos hallazgos, se establecieron cuatro categorías principales y diez subcategorías que en general engloban las líneas de investigación abordadas en los estudios. La tabla 3 presenta la definición de estas categorías y subcategorías, así como algunos estudios representativos (en el anexo 1 se puede consultar la categorización de los 131 artículos).

La categoría temática de impactos ambientales se aborda bajo dos vertientes. La primera engloba estudios que describen, caracterizan y/o cuantifican los impactos ambientales relacionados con las actividades recreativas y la infraestructura de soporte; por ejemplo, García-Frapolli et al. (2007) evalúan los cambios en el uso de suelo y cobertura vegetal provocados por la implementación de ecoturismo en una comunidad maya enclavada en el ANP Otoch Ma´ax Yetel Kooh. La segunda subcategoría se enfoca en la definición de criterios y/o indicadores para promover un desarrollo turístico sustentable; como ejemplos, vale la pena mencionar los estudios de Ríos-Jara et al. (2013) y de Cupul-Magaña y Rodríguez-Troncoso (2017), que evalúan la capacidad de carga de actividades de buceo de los Parques Nacionales Isla Isabel e Islas Marietas respectivamente, con el propósito de mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos.

La categoría temática de diagnósticos del potencial turístico, segmentos y gestión de visitantes comprende dos subcategorías: la subcategoría de diagnósticos e inventarios del potencial natural y sociocultural del Turismo Basado en la Naturaleza (TBN) en ANP integra estudios que identifican y describen elementos paisajísticos, culturales y/o sociales con fines de planificación turística, por ejemplo, Barr y Mourato (2009), proponen un programa de pago por servicios ambientales en el Parque Nacional Espíritu Santo, Baja California; otro caso es el estudio de Segrado Pavón et al. (2015), que analizan la gestión de 14 ANP federales del Estado de Quintana Roo desde un enfoque de competitividad. La segunda subcategoría se centra en estudios que tienen la finalidad de mejorar la gestión de la demanda turística; en este sentido, Ziegler et al. (2012) determinan las motivaciones y satisfacción de los turistas que realizan tours de observación de ballenas en Holbox, Quintana Roo, y Witt (2019) que examina la disposición a pagar de los visitantes para ingresar a ANP del sureste mexicano.

Los estudios que cubren el análisis de los impactos económicos del turismo en ANP se agrupan en dos enfoques principales: por un lado, están aquellos que cuantifican el impacto positivo de la derrama económica de los visitantes, traducido en la generación de empleos e ingresos, como Almendarez-Hernández et al. (2020), quienes determinaron el valor económico de la pesca deportiva en el ANP Islas del Golfo de California mediante un modelo econométrico, o López y Segrado (2019), que estimaron la aportación económica de los visitantes en el Parque Nacional Tulum. Por otro lado, se encuentra la subcategoría de gestión del visitante, con estudios orientados a la distribución de beneficios económicos que profundizan en las desigualdades sociales entre la población local o entre los prestadores de servicios; ejemplo de ello es el estudio de Mendoza Ontiveros et al. (2015), quienes exponen que en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca los ingresos derivados del turismo son incipientes y solo benefician a los propietarios de los bosques, agravando consecuentemente la brecha de desequilibrio socioeconómico entre la población local.

La categoría de impactos sociales y socioambientales del turismo en ANP se ramifica en cuatro subcategorías que abordan diferentes dimensiones del fenómeno social. La primera comprende estudios que analizan y evalúan los efectos socioeconómicos y socioculturales de las políticas públicas en torno al TBN; por ejemplo, Bringas y Ojeda (2000) exponen las contribuciones del TBN en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, así como sus impactos negativos como la exclusión de la población local; mientras que Agardy (1993) señala que la implementación del turismo bien planificado no solo genera incentivos económicos y políticos, sino que también promueve la conservación.

La segunda subcategoría aborda los efectos socioambientales y socioterritoriales, donde predomina una visión crítica del fenómeno turístico. Por ejemplo, Brenner y Job (2012) analizan los conflictos de intereses entre diversos actores y los procesos de toma de decisiones, mientras que García-Jácome et al. (2020) exponen el abandono de actividades económicas tradicionales debido a la imposición del turismo en ANP. La tercera subcategoría se centra en estudios sobre gobernanza y participación local en la toma de decisiones, como el caso de Hoffman (2009), quien expone la cogestión y conflictos en el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak; y Perez-Verdin et al. (2004), que evalúan la percepción de la población local sobre la planificación de actividades recreativas en la Reserva de la Biosfera Michilía, proponiendo estrategias para involucrar a los residentes en la planificación.

Finalmente, la cuarta subcategoría tiene un enfoque sobre despojos territoriales y conflictos producidos por la implementación del TBN como política ambiental. Por ejemplo, Lee (2014) y Palafox-Muñoz y García-Delgado (2018) examinan el proceso de territorialización de espacios de conservación y cómo la implementación del turismo afecta la configuración social y territorial de las comunidades locales.

Tabla 3. Categorización de temas/problemas abordados en los estudios sobre turismo en ANP

Nota:Se seleccionaron los ejemplos únicamente con fines de ilustración (sin considerar el impacto de las respectivas publicaciones).

Fuente:Elaboración propia con base a la revisión sistemática.

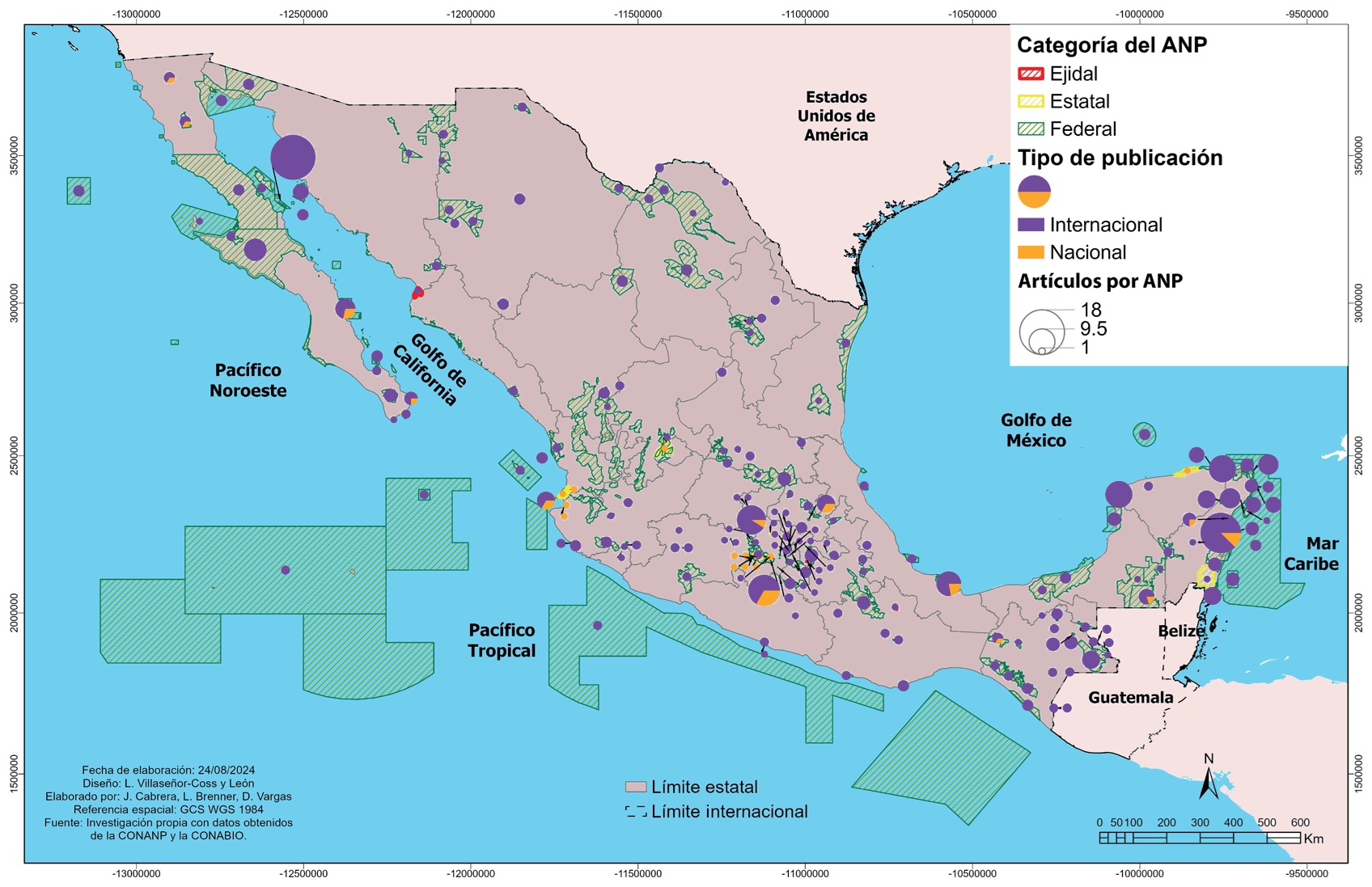

3.6. ANP de México más estudiadas

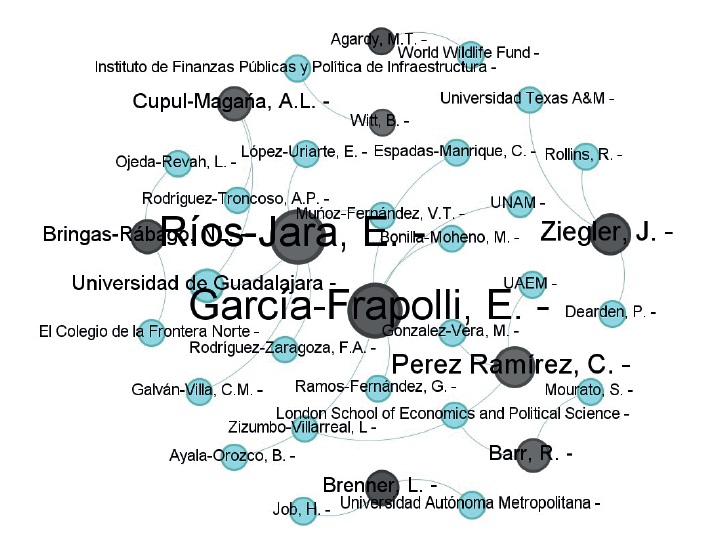

La figura 4 muestra la distribución geográfica de las ANP de México que han sido objeto de estudio en relación con el turismo. En el mapa se presentan ANP bajo régimen de administración ejidal, estatal y federal, clasificadas según el enfoque de investigación y la cantidad de estudios identificados.

El análisis de las 131 publicaciones permitió identificar un total de 212 ANP como áreas de estudio, incluyendo aquellas de régimen ejidal, estatal y federal. Sin embargo, alrededor del 88% de investigaciones se desarrollaron en ANP federales, como Parques Nacionales (32.07%) y Reservas de la Biosfera (22.16%), Áreas de Protección de Flora y Fauna (18.39%), Santuarios (8.96%), Áreas de Protección de Recursos Naturales (4.24%), Monumentos Naturales (2.35%). En contraste, únicamente el 12% de los estudios se realizaron en ANP estatales y ejidales, lo pone en evidencia la escasa atención académica hacia las iniciativas de conservación que se alejan de los esquemas oficiales y reconocidos. Esta subrepresentación resulta particularmente significativa en el caso de las áreas ejidales, si se toma en cuenta que la propiedad social representa el 50.8% del territorio mexicano (SEDATU, 2024).

Además, se observa una distribución geográfica desigual de las investigaciones en el territorio nacional, con una marcada concentración en las regiones centro y sureste del país. Los estados con mayor número de ANP estudiadas son: México (20 ANP), Quintana Roo (20 ANP) y Chiapas (19 ANP).

En cuanto al número de estudios por ANP, predominan las ANP federales, destacando la Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an con 16 estudios, seguida del Parque Nacional Nevado de Toluca y Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, ambas con 11 estudios cada una. Asimismo, el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam y Reserva de la Biosfera Ría Celestún registran 10 estudios cada una, consolidando el sureste del país como la región de mayor atención académica.

En contraste, el mapa evidencia que diversas ANP, especialmente aquellas ubicadas en el centro y norte del país, han recibido poca atención por parte de la academia, a excepción de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno que ha sido ampliamente estudiada. Esta disparidad geográfica en la producción científica sugiere la existencia de significativos vacíos de investigación, que representan oportunidades para futuros estudios orientados a ampliar el conocimiento sobre la dinámica turística en ANP menos exploradas académicamente.

Figura 4. Distribución geográfica de ANP de México (áreas de estudio)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONANP (2024) y CONABIO (2024).

Discusión

Los resultados revelan que la producción científica sobre turismo en ANP de México ha evolucionado con fluctuaciones significativas durante las últimas tres décadas, sin mostrar un crecimiento exponencial ni estable. Es notable que, a pesar de que la promoción del TBN comenzó en los años noventa por parte del gobierno federal, esta iniciativa no se reflejó en la producción científica hasta 2005. Durante los primeros años se definieron estrategias y se implementaron medidas para la promoción del TBN, mientras que el interés académico surgió posteriormente. Además, en estos años iniciales la investigación turística se centró en grandes centros de turismo de sol y playa, promovidos por diversas instituciones gubernamentales.

El comportamiento de la producción científica durante la última década coincide con los hallazgos de Silva et al. (2023), quienes analizaron la producción científica sobre turismo en áreas protegidas a nivel mundial durante 1991-2021, encontrando que el aumento significativo ocurrió a partir de 2011. Este incremento podría vincularse con el fomento de políticas ambientales globales que promovieron la concientización sobre conservación del medio ambiente e impulsaron el reconocimiento del turismo como estrategia de conservación y desarrollo sustentable. Entre estas iniciativas destacan el Convenio sobre la Diversidad Biológica y las Metas de Aichi en 2010, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en 2015, los acuerdos de la COP 13 en 2016, y el lanzamiento del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo en 2017. En México, estos compromisos se han adoptado a través de programas y estrategias de turismo sustentable en ANP de la CONANP, lo que podría explicar el creciente interés académico por investigar esta dinámica (CONANP, 2007; 2018). El descenso brusco de producción entre 2021 y 2022 se atribuye a los efectos de la pandemia por el covid-19, ya que la actividad turística y su investigación se vieron directamente afectadas por diversas restricciones (Gössling et al., 2020).

Respecto a los artículos más influyentes, medidos por el número de citas en Google Scholar, destaca el interés por aquellos que analizan los impactos ambientales y sociales del turismo, como el estudio de Bringas y Ojeda (2000). Estos trabajos son fundamentales en el estudio del turismo en ANP, ya que establecen las bases para comprender la dinámica del fenómeno turístico en espacios protegidos. Es significativo que el artículo más citado haya sido publicado en la revista mexicana de acceso abierto Economía, Sociedad y Territorio, lo que expone la contraposición entre los requisitos de producción y difusión del conocimiento en revistas de alto impacto. Si bien las bases como Web of Science© y Scopus© garantizan el cumplimiento de estándares de calidad, también pueden constituir una barrera para el acceso al conocimiento, puesto que la mayoría de los artículos indexados implican un costo para el lector o para el autor en caso de publicación de acceso abierto. Esta práctica resulta de las políticas implementadas por universidades e instituciones científicas, que establecen la publicación en revistas indexadas como requisito para la asignación de incentivos económicos a la producción científica.

En cuanto a los autores y redes de colaboración, se identifican redes nacionales e internacionales de trabajo; sin embargo, estas conexiones suelen ser dispersas, sin una vinculación sólida que permita fortalecer el estudio del turismo en ANP. Ríos-Jara (Universidad de Guadalajara) y García-Frapolli (Centro de Investigaciones en Ecosistemas-UNAM) son los autores más recurrentes en términos de colaboración, con alrededor de cuatro publicaciones en coautoría cada uno. Aunque esto señala intereses compartidos y la construcción de relaciones académicas, su alcance aún es limitado. Se observa además que no existe interacción entre redes, lo que sugiere la necesidad de intercambiar conocimientos y cooperar entre diversos grupos de trabajo y disciplinas para abordar las problemáticas del turismo de forma holística. En este sentido, se hace evidente la necesidad de implementar iniciativas que fomenten esquemas de cooperación transversal e interinstitucional por parte del sector científico para atender las problemáticas y necesidades del TBN.

El análisis de las revistas científicas reveló una amplia gama de especializaciones y áreas de conocimiento que han publicado artículos sobre turismo en ANP, condición que se relaciona directamente con el carácter multidisciplinario del TBN. Resalta la relevancia de revistas editadas por instituciones mexicanas para la producción científica nacional, mientras que las revistas internacionales, particularmente PASOS, Sustainability, Ocean and Coastal Management y Journal of Ecotourism, con sedes editoriales en España, Estados Unidos y Reino Unido, siguen desempeñando un papel trascendental para difundir el conocimiento científico. Silva et al. (2023) señalan que en el ranking de países con más artículos publicados sobre turismo en ANP destacan países europeos; sin embargo, la publicación de artículos mexicanos en las revistas mencionadas, algunos ampliamente citados, indica que el estudio de ANP de México es de interés internacional.

Los temas y problemas abordados en la literatura científica se concentran principalmente en los impactos ambientales (degradación de ecosistemas, residuos, cambios en el comportamiento animal), sociales y socioambientales (efectos de la implementación de políticas ambientales, desigualdad social y toma de decisiones). Estos temas han sido abordados desde el año 2000 y siguen siendo recurrentes hasta la actualidad, lo que evidencia no solo la persistencia de estas problemáticas, sino también la falta de resolución. A pesar de los cambios que trajo consigo la pandemia, no se observa una transformación significativa en las líneas de investigación abordadas en los estudios revisados. Esto contrasta con las expectativas de Sigala (2020), quien señaló la proyección de un panorama “fértil” en la investigación del turismo, considerando que la pandemia representaba una oportunidad para replantear la gestión del turismo y las agendas de investigación. Los resultados indican que dicha transformación aún no se ha reflejado en la producción científica sobre turismo en ANP.

En cuanto a la distribución geográfica, las investigaciones se concentran principalmente en las regiones centro y sureste del país, siendo las ANP de los estados de México, Quintana Roo y Chiapas las más estudiadas. Aunque no puede determinarse con exactitud por qué estas son las ANP más investigadas, se infieren algunos factores que pueden influir: alta promoción turística e interés gubernamental, valor biológico o cultural de las ANP, accesibilidad, y presencia de centros de investigación cercanos. El sureste cuenta con ANP prioritarias para la conservación como las Reservas de la Biosfera Sian Ka’an y Montes Azules, además de contar con reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Mundial o Reservas de la Biosfera, lo que aumenta su valor (Stojanovic et al., 2022) y promueve su oferta como destino turístico (Jiménez y Seño, 2019). Quintana Roo, particularmente, constituye un polo turístico significativo. Respecto a las ANP del centro del país, la concentración podría relacionarse con la cercanía de universidades y centros de investigación, así como con la accesibilidad y facilidad de desplazamiento para realizar trabajo de campo.

Esta concentración geográfica sugiere la necesidad de ampliar la óptica de estudio hacia otras ANP para conocer sus dinámicas turísticas e implementar estrategias de gestión pertinentes que reduzcan los impactos negativos, incluso evitar que sean objeto de masificación (Bringas y Ojeda, 2000) o mercantilización de sus recursos naturales (Segrado et al., 2015). Entre las limitaciones de este estudio se encuentra el haber analizado únicamente artículos publicados en revistas arbitradas, excluyendo otros tipos de publicaciones como libros, capítulos, tesis de posgrado e informes técnicos que también representan información relevante. Otra limitante fue la exclusión de trabajos publicados en idiomas diferentes al español e inglés, como el francés o portugués, lo que podría haber excluido contribuciones académicas relevantes de otras regiones.

Conclusiones

La evolución temporal de la producción científica muestra un crecimiento irregular, con un incremento significativo a partir de 2011, que coincide con el fortalecimiento de las políticas ambientales globales y nacionales orientadas a posicionar al turismo como estrategia de conservación y desarrollo sustentable. Sin embargo, a pesar de este crecimiento en términos cuantitativos, el campo sigue siendo emergente y los temas y problemáticas abordados no han evolucionado sustancialmente.

Los artículos más influyentes destacan por abordar los impactos ambientales, sociales y socioambientales del turismo, así como aquellos que analizan la participación comunitaria en la toma de decisiones. Contrario a las expectativas académicas, la pandemia por el covid-19 no provocó la “reconfiguración del turismo” y los estudios mantienen un enfoque temático similar al de décadas anteriores, con una marcada tendencia a estudiar las mismas áreas federales (en su mayoría cercanas a los centros de investigación). La persistencia de estas mismas problemáticas durante más de dos décadas sugiere no solo una complejidad inherente, sino una limitada efectividad de las soluciones propuestas hasta el momento.

Un hallazgo relevante es la influencia del tipo de indexación en la visibilidad y citación de los artículos. Los trabajos publicados en revistas de acceso abierto registran mayor impacto en Google Scholar que en bases como Web of Science© y Scopus©, lo que plantea interrogantes sobre las barreras de acceso al conocimiento y la necesidad de repensar los criterios de evaluación académica que privilegian la publicación en revistas indexadas de alto costo.

El análisis de redes de colaboración revela una estructura fragmentada caracterizada por vínculos limitados entre autores e instituciones. Aunque se identifican algunos nodos centrales como Ríos-Jara (Universidad de Guadalajara) y García-Frapolli (Centro de Investigaciones en Ecosistemas-UNAM), la ausencia de interacción entre redes constituye una barrera significativa para abordar las problemáticas complejas del turismo en ANP desde enfoques verdaderamente interdisciplinarios e interinstitucionales, perpetuando el estancamiento temático observado en el campo de estudio.

La distribución geográfica de los estudios evidencia una marcada concentración en las regiones centro y sureste del país. Esta concentración, si bien comprensible por factores como accesibilidad, valor biológico y proximidad a centros de investigación, genera significativos vacíos de conocimiento sobre la dinámica turística en otras regiones del país. Especialmente preocupante es la escasa atención hacia las iniciativas de conservación ejidales o “voluntarias”, a pesar de que la propiedad social abarca más de la mitad del territorio nacional.

Para fortalecer este campo de investigación, se sugiere generar redes que promuevan estudios comparativos y transversales, que permitan detectar patrones y diferencias, y superar el estancamiento temático. Esto podría lograrse a través de políticas científicas que valoricen las publicaciones en coautorías, reconozcan e incentiven la consolidación de redes regionales de colaboración, y promuevan el financiamiento de proyectos que involucren la participación de distintas instituciones. Asimismo, se sugiere ampliar la óptica geográfica de investigación y dirigirla hacia iniciativas poco estudiadas, pero relevantes para generar alternativas de manejo turístico-ambiental adecuadas al contexto sociocultural mexicano.

Dado el carácter exploratorio y no exhaustivo de este estudio, se propone continuar atendiendo futuras líneas de investigación en el análisis de la literatura académica para estudiar el papel de los actores y sus redes de colaboración dentro de las Áreas Naturales Protegidas; analizar la contribución de la academia en la gestión de dichas áreas; evaluar la articulación de las políticas públicas con la implementación y necesidades de las ANP; e incluso ampliar la óptica geográfica de estudio incluyendo ANP latinoamericanas.

Estos esfuerzos contribuirán a consolidar un campo de conocimiento más robusto y articulado, capaz de generar soluciones efectivas para los desafíos del turismo en ANP de México.

Referencias

Agardy, M. T. (1993). Accommodating ecotourism in multiple use planning of coastal and marine protected areas. Ocean & Coastal Management, 20(3), 219-239. https://doi.org/10.1016/0964-5691(93)90068-A

Almendarez-Hernández, L. C., Rodríguez-Fuentes, M., Vergara-Solana, F. J. y Almendarez-Hernández, M. A. (2020). Economic valuation of sportfishing in the surroundings of Cerralvo Island, Baja California Sur, Mexico using the travel cost method. Latin American Journal of Aquatic Research, 48(3), 370-380. https://doi.org/10.3856/vol48-issue3-fulltext-2379

Barr, R. F. y Mourato, S. (2009). Investigating the potential for marine resource protection through environmental service markets: An exploratory study from La Paz, Mexico. Ocean & Coastal Management, 52(11), 568-577. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2009.08.010

Brenner, L. y Job, H. (2012). Challenges to actor-oriented environmental governance: examples from three mexican biosphere reserves. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 103(1), 1-19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2011.00671.x

Brenner, L. y Job, H. (2022). Reviewing the participatory management of UNESCO Biosphere Reserves: What do we miss by ignoring local academic knowledge in Mexico? Ambio, 51(7), 1726-1738. https://doi.org/10.1007/s13280-021-01672-1

Bringas, N. L. y Ojeda, L. (2000). El ecoturismo: ¿una nueva modalidad del turismo de masas? Economía Sociedad y Territorio. https://doi.org/10.22136/est002000436

Cabrera, J. G., Aguilar, C. D. y Arroyo, L. (2024). Ecoturismo en Reservas de la Biosfera de México: una revisión sistemática del estado de conocimiento y problemas de gestión. El Periplo Sustentable, (47), 154-177. https://doi.org/10.36677/elperiplo.v0i47.21121

Ceballos Lascuráin, H. (1994). Estrategia Nacional de Ecoturismo para México (Secretaría de Turismo, Ed.). https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/janium/Documentos/001928Pri0000.pdf

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). (2007). Estrategia Nacional para un Desarrollo Sustentable del Turismo y la Recreaciónen las Áreas Protegidas de México (CONANP, Ed.). https://www.conanp.gob.mx/pdf_publicaciones/TurismoEstrategia.pdf

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). (2018). Marco Estratégico de Turismo Sustentable en Áreas Naturales Protegidas de México (CONANP, Ed.). https://www.conanp.gob.mx/acciones/advc/MarcoEstrategico.pdf

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). (2024). Áreas Naturales Protegidas. https://www.gob.mx/conanp/documentos/areas-naturales-protegidas-278226

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). (2025). Lanzan el proyecto Mex30x30 con inversión récord de 18.5 millones de dólares para apoyar la meta 30x30 en México. https://www.gob.mx/conanp/prensa/lanzan-el-proyecto-mex30x30-con-inversion-record-de-18-5-millones-de-dolares-para-apoyar-la-meta-30x30-en-mexico

Córdoba, M. (2006). Between local and global, discourses and practices: Rethinking ecotourism development in Celestún (Yucatán, México). Journal of Ecotourism, 5(1-2), 97-111. https://doi.org/10.1080/14724040608668449

Cupul-Magaña, A. L. y Rodríguez-Troncoso, A. P. (2017). Tourist carrying capacity at Islas Marietas National Park: An essential tool to protect the coral community. Applied Geography, 88, 15-23. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2017.08.021

Donici, D. S. y Dumitras, D. E. (2024). Nature-Based Tourism in National and Natural Parks in Europe: A Systematic Review. Forests, 15(4), 588. https://doi.org/10.3390/f15040588

García-Frapolli, E., Ayala-Orozco, B., Bonilla-Moheno, M., Espadas-Manrique, C. y Ramos-Fernández, G. (2007). Biodiversity conservation, traditional agriculture and ecotourism: Land cover/land use change projections for a natural protected area in the northeastern Yucatan Peninsula, Mexico. Landscape and Urban Planning, 83(2), 137-153. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.03.007

García-Jácome, L. G., García-Frapolli, E., Bonilla-Moheno, M., Rangel-Rivera, C. E., Benítez, M. y Ramos-Fernández, G. (2020). Multiple Resource Use Strategies and Resilience of a Socio-Ecosystem in a Natural Protected Area in the Yucatan Peninsula, Mexico. Frontiers in Sustainable Food Systems, 4. https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.522657

Gössling, S., Scott, D. y Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 29(1), 1-20. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708

Hoffman, D. M. (2009). Institutional Legitimacy and Co-Management of a Marine Protected Area: Implementation Lessons from the Case of Xcalak Reefs National Park, Mexico. Human Organization, 68(1), 39-54. https://doi.org/10.17730/humo.68.1.28gw1106u131143h

Lee, A. E. (2014). Territorialisation, Conservation, and Neoliberalism in the Tehuacán-Cuicatlán Biosphere Reserve, Mexico. Conservation and Society, 12(2), 147-161. https://doi.org/10.4103/0972-4923.138413

Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gotzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., Clarke, M., Devereaux, P. J., Kleijnen, J. y Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. BMJ, 339(jul21 1), b2700-b2700. https://doi.org/10.1136/bmj.b2700

López, C. P. y Segrado, R. G. (2019). Economic Contribution of Tourism in Tulum National Park. Journal of Tourism and Hospitality Management, 7(2), 85-94. https://doi.org/10.15640/jthm.v7n2a9

Mendoza Ontiveros, M. M., Figueroa Hernández, E. y Godínez Montoya, L. (2015). Turismo comunitario pro-pobre en el ejido El Rosario, Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. El Periplo Sustentable, (29), 92-119. https://rperiplo.uaemex.mx/article/view/4907

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J. y Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS Medicine, 6(7), e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. J., Li, T., Loder, E. W., McDonald, S., McGuinness, L. A., . . . Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. Systematic reviews, 10(1), 1-11. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Palafox-Muñoz, A. y García-Delgado, M. I. (2018). Acumulación por despojo a través del turismo y las áreas naturales protegidas: una mirada a Valle de Bravo, México. Revista Estudios Ambientales, 6(1). https://ojs2.fch.unicen.edu.ar/ojs-3.1.0/index.php/estudios-ambientales/article/view/51

Perez-Verdin, G., Lee, M. E. y Chavez, D. J. (2004). Outdoor recreation in a protected area in Southern Durango, Mexico: analysis of local residents’ perceptions. Society & Natural Resources, 17(10), 897-910. https://doi.org/10.1080/08941920490505310

Pérez Ramírez, C., Zizumbo Villarreal, L. y González Vera, M. (2009). Impacto ambiental del turismo en áreas naturales protegidas; procedimiento metodológico para el análisis en el Parque Estatal El Ocotal, México. El Periplo Sustentable, 25-56. https://rperiplo.uaemex.mx/article/view/5038

Pranckutė, R. (2021). Web of Science (WoS) and Scopus: the titans of bibliographic information in today’s academic world. Publications, 9(1), 12. https://doi.org/10.3390/publications9010012

Reyes-Aguilar, A. K., Pérez-Ramírez, C. A., Serrano-Barquín, R. D. C. y Moreno-Barajas, R. (2019). Turismo rural y conservación ambiental: La participación de la mujer campesina en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, Veracruz, México. Rosa dos Ventos, 11(1), 157-177. http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/99149

Ríos-Jara, E., Galván-Villa, C. M., Rodríguez-Zaragoza, F. A., López-Uriarte, E. y Muñoz-Fernández, V. T. (2013). The tourism carrying capacity of underwater trails in Isabel Island National Park, Mexico. Environmental Management, 52(2), 335-347. https://doi.org/10.1007/s00267-013-0047-3

Sarhan, M., Pernecky, T., Lück, M. y Orams, M. (2024). Tourism governance and multi-stakeholder partnerships in protected areas: a scoping review. Journal of Park and Recreation Administration, 42(4), 22-39. https://doi.org/10.18666/JPRA-2024-11851

Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU). (2024). Atlas de la propiedad social de la tierra en México 2024 (1ra. ed.). https://www.gob.mx/ran/documentos/atlas-de-la-propiedad-social

Segrado Pavón, R. G., Serrano-Barquín, R. d. C., Juan Pérez, J. I., Cruz-Jiménez, G. y Arroyo Arcos, L. (2015). Estrategias de competitividad turística en las áreas naturales protegidas de Quintana Roo, México. Investigaciones Turísticas, (9), 1-23. https://doi.org/10.14198/INTURI2015.9.01

Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. Journal of Business Research, 117, 312-321. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.015

Silva, S., Silva, L. F. y Vieira, A. (2023). Protected areas and nature-based tourism: a 30-year bibliometric review. Sustainability (Switzerland), 15(15), Article 11698. https://doi.org/10.3390/su151511698

Thapa, K., King, D., Banhalmi-Zakar, Z. y Diedrich, A. (2022). Nature-based tourism in protected areas: a systematic review of socio-economic benefits and costs to local people. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 29(7), 625-640. https://doi.org/10.1080/13504509.2022.2073616

Witt, B. (2019). Tourists’ willingness to pay increased entrance fees at Mexican Protected Areas: a multi-site contingent valuation study. Sustainability, 11(11), 3041. https://doi.org/10.3390/su11113041

Ziegler, J., Dearden, P. y Rollins, R. (2012). But are tourists satisfied? Importance-performance analysis of the whale shark tourism industry on Isla Holbox, Mexico. Tourism Management, 33(3), 692-701. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.08.004